「人間関係が転職のきっかけとなったことがある」53%

各種調査によれば、年齢や性別を問わず、多くの従業員が「職場の人間関係が好ましくなかった」ことを理由に離職しています。企業にとって、深刻な人手不足が続く中で、貴重な人材が「人間関係」を理由に流出してしまうのは大きな損失です。離職時に「本当の理由」を会社に伝えないケースも少なくありませんが、複数の調査結果を見る限り、「人間関係」が原因で人材が離れていくケースは、実際に多くの企業で起きていると考えられます。

今回は、「職場の人間関係が好ましくなかった」という離職理由について、具体的に見ていきたいと思います。

エン・ジャパン株式会社の調査によると「人間関係が転職のきっかけになったことはありますか?」という質問に対し、転職経験者の53%が「ある」と回答しています。年代別に見ると20代が55%、30代が53%、40代以上が52%と、年齢に関係なく職場の人間関係が転職のきっかけになっていることがわかります。

このことから、職場の人間関係に関する問題は、年齢や経験を重ねてもなお解消されるものではないことが示唆されます。

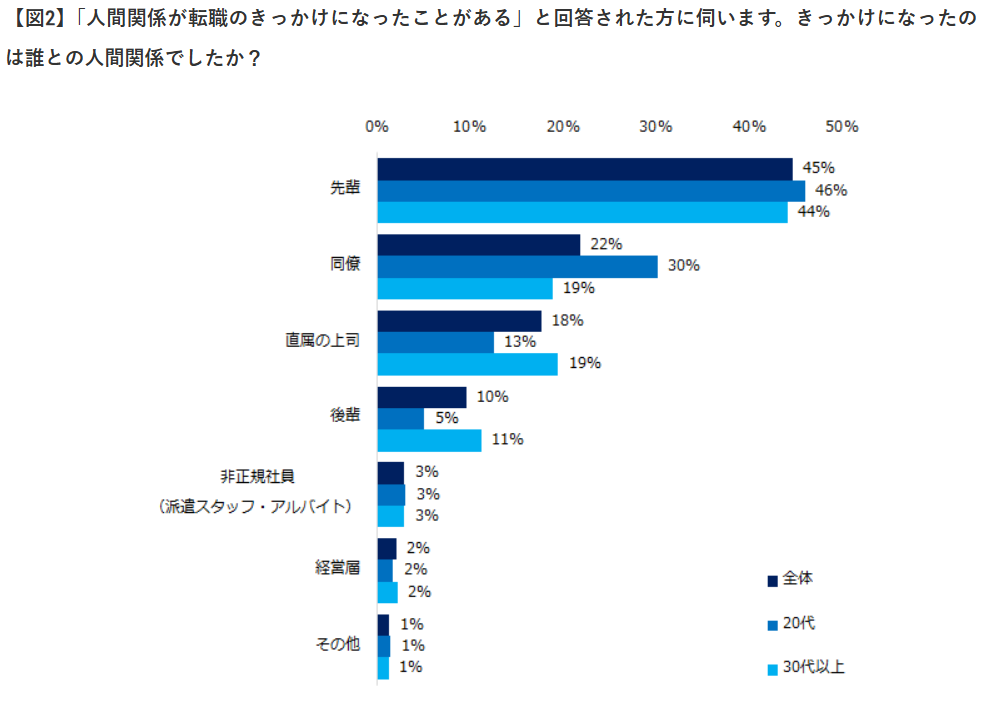

転職のきっかけとなった人間関係の約半数は「先輩」

さらに、「人間関係が転職のきっかけになったことがある」と回答した人に対して、その対象が誰だったのかを尋ねたところ、45%が「先輩」と答えています。

この傾向は年代によっても大きな差はなく、20代では46%、30代以上でも44%と、いずれの世代でも「先輩」が人間関係の問題の中心であることがわかります。特に、30代以上の、いわば“自らが先輩となる立場”にある人々にとっても、「自分より上の先輩」との関係が転職のきっかけになり得ることは、職場における先輩の影響力の大きさを示していると言えます。

一方、「直属の上司」との関係を転職理由に挙げた人は全体の18%にとどまり、「先輩」と比べると半数以下となっています。直属の上司よりも、より身近で接点の多い「先輩」との関係性が、転職を決意するきっかけになりやすいという点は、注目すべき結果です。

上司・先輩との人間関係を難しさせているのは「威圧的」に感じる言動

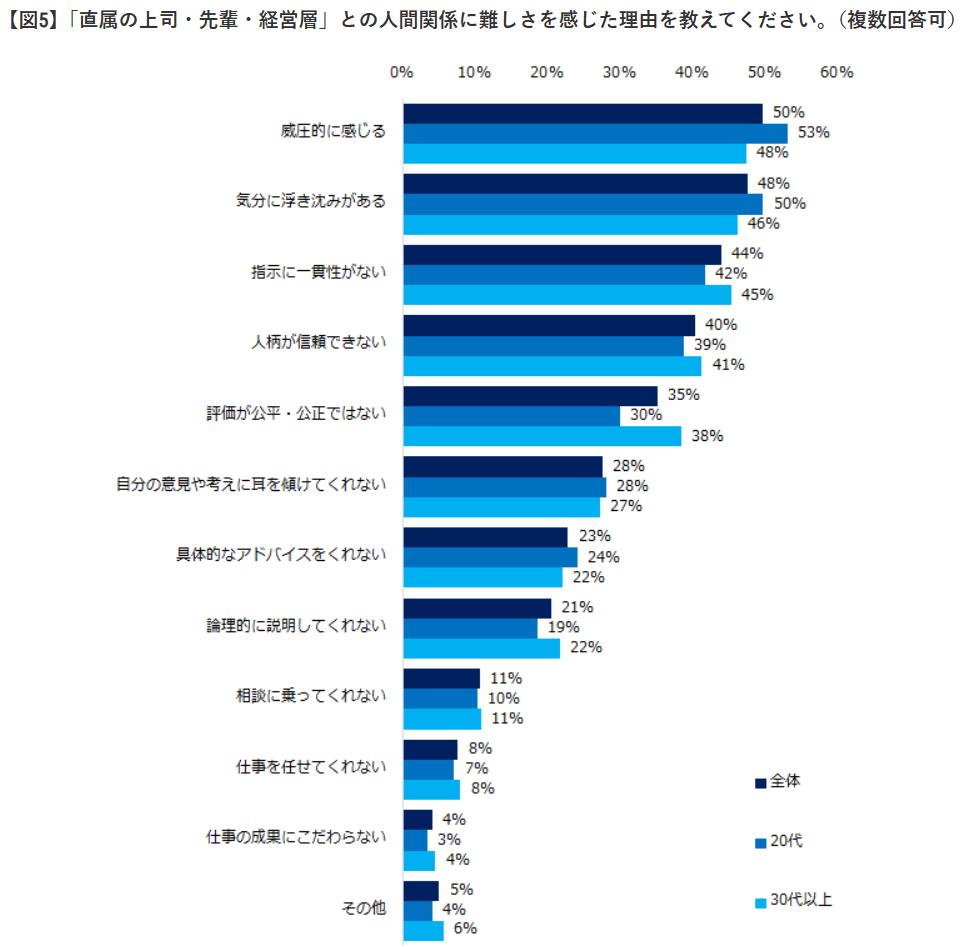

次に、転職のきっかけとなり得る「直属の上司」や「先輩」との人間関係において、難しさを感じた理由を尋ねたところ、「威圧的に感じる」が全体の半数となる50%を占めました。次いで「気分に浮き沈みがある」48%、「指示に一貫性がない」44%、「人柄が信頼できない」40%、「評価が公平・公正ではない」35%、「自分の意見や考えに耳を傾けてくれない」28%と続きました。

確かに、いずれの理由も人間関係を難しくする要素になっていますが、その中でも特に関係を困難にしているのは「威圧的な態度」にあるようです。

「上司」に関しては、工事現場や重量物を扱う製造現場など、ほんの些細なミスでも従業員の生命を奪いかねない危険な作業環境の場合、労働安全のために時には「威圧的」と捉えられるほど厳しく指導・教育を行う必要性もあります。

一方で「先輩」については、「後輩」を支える役割こそありますが、威圧的な指導までは求められていないのではないでしょうか。

日本の伝統的な慣例では、職場における「先輩・後輩」の関係は入社年次によって決まることが多く、勤続年数が年齢・学歴・他社での経験年数よりも優先される傾向があります。「あなたより先に会社に入ったから先輩」といった認識が未だに多くの企業で一般的に受け入れられているのではないでしょうか。

しかし、入社年次順に決まった「先輩」が、後から入社した「後輩」に対して威圧的な接し方を続けることを、職場が許容し続けるべきかどうかは、労務管理上の重要な課題だと考えられます。

これまでの日本の慣例に従えば、「先輩」が「後輩」に対して時に威圧的に接したとしても、それは指導の範疇としてある程度許容されてきました。しかし現在は、多様な経歴を持つ人材を採用し、一つのチーム・組織として機能することが求められる時代です。入社年次による「先輩・後輩」関係を固定化し続ければ、「後から入社した」人材が本来の能力を十分に発揮できない状況を生み出しかねません。

これまでの日本的雇用慣行そのものを見直す時期に来ているのではないでしょうか。

「先輩・後輩」関係を日本の伝統的な雇用慣行で捉えると

日本の伝統的な雇用慣行では、新卒者は学校卒業後に一括採用され、入社後に社内研修を通じて技術やスキルを身につけます。その後、様々な部署で経験を積み、キャリアの終盤では選抜を経て経営層に組み入れられていく仕組みが一般的でした。このような新卒一括採用、年功序列的な昇進制度、それに伴う終身雇用は、「理想的」なキャリアモデルとされてきました。この「理想的」なキャリアモデルは、毎年一定数の新卒者が採用され、一企業内で長期的に勤続することを前提としています。

4月に入社した複数名の新卒者は、学校生活と同じように「同期」としてフラットな人間関係を築いていく一方で、1年でも早く入社した人に対しては、年齢にかかわらず「先輩・後輩」としての関係が形成されることが多いのが実情です。日本の伝統的な雇用慣行における「人間関係」の基礎は入社年次に重点が置かれ、新卒で「先に入社した人」は年齢に関係なく、「後から入社した人」、つまり中途採用者(現在ではキャリア採用者という言葉がよく使われます)の「先輩」として扱われるのが一般的でした。

このような慣行は、毎年4月に新卒者が定期的に入社し、中途採用が比較的少なかった時代には一定の職場秩序の形成に貢献したと考えられます。しかし時代は変わり、企業が新卒者の一括採用だけにこだわらなくなった現在では、入社年次を「先輩・後輩」関係を決定する主要な要素として位置づけることが合理的かどうか、議論の余地があります。

特に離職理由として「先輩との人間関係」を挙げる人が多く、具体的には「先輩の威圧的な言動」が問題とされる現状を考えると、企業は従業員間の「先輩・後輩」という関係性そのものを見直す必要がありそうです。入社年次にかかわらず、多様な人材が活躍する組織内の人間関係はフラットにすることが現代の企業社会には求められています。職場における人間関係はあくまでも業務上の「役割」に基づいて構築されるべきであり、「入社年次が早い」という非公式な要素に基づく「先輩・後輩」関係は、時代の変化に伴い再考されるべきではないでしょうか。

上司の命令は、部下が命令を「受け入れる」ことではじめて成立する:権限受容説の考え方

現在、組織論の祖としても知られるチェスター・I・バーナードは、ニュージャージー・ベル電話会社の社長時代の経験を基に、1938年に『経営者の役割』を著しました。当時の主流は、1910年代にフレデリック・W・テイラーが提唱した「科学的管理法」(動作研究・標準化・課業管理等)であり、管理者主導の労務管理が中心でした。しかしバーナードは、職場(組織)を目的を共有する人々が協力して成り立つ「協働システム」として捉え、生産性を高めるためには、個人の貢献意欲を促進する施策が重要であると説きました。

テイラーの「科学的管理法」では、管理者が生産現場の作業手順や作業時間などすべての計画を立案し、労働者を徹底して指導し、計画通りに動かすことが求められました。

一方、バーナードは『経営者の役割』の中で、「上司が命令を出すこと=権限がある」とは見なしませんでした。バーナードによれば、上司の命令は、部下がその命令を「受け入れる」ことではじめて権限が成立します。つまり、命令の正当性(権限)は、受け手である部下が命令を受け入れるかどうかに依存するという考え方です。

テイラーの「科学的管理法」では管理者の命令は絶対的であり、部下が命令に背くという状況は想定されていませんでした。しかしバーナードは実際の企業経営の中で、上司が命令を出しても部下が従わない現場に幾度となく遭遇しました。あるケースでは、ベテラン作業員が管理者の指示した作業手順に従わず、自らの判断で作業を進めていました。最初は管理者が問題視したものの、詳しく検証すると、そのベテラン作業員が考えた手順の方が合理的で、生産性も高かったことが判明しました。このような経験を経てバーナードは、部下が命令に従わないのには合理的な理由があり、部下自身が命令に納得することの重要性を認識するようになりました。

こうした経験から、バーナードは「権限受容説」を提唱します。これは、上司や管理者が命令を出したとしても、部下がそれを「受け入れ」ない限り命令には正当な権限が付与されないという考え方です。また、命令が成立するには、部下側に以下の4つの条件が必要であるとしています。

①命令の内容を理解できること、②命令が組織の目的と一致していると感じられること、③命令が自分にとって損ではなく、利益または納得感があること、④命令の実行が可能であること。

このバーナードの「権限受容説」は公式組織における上司・管理者と部下の関係を対象としています。明確に定義された上司・部下の関係においても、部下が命令を「受け入れる」かどうかには、部下側の意思決定の余地があるため、公式組織上では何ら権限を付与されていない「先輩・後輩」関係においては、さらに繊細な問題として考える必要があります。

前述のように、上司や先輩との人間関係に難しさを感じる理由を、バーナードが提示する「命令が成立するための部下側の条件」とあわせて考えると、「指示に一貫性がない」「論理的に説明してくれない」「具体的なアドバイスをくれない」といった理由は、「命令の内容を理解できる」ことを妨げていると解釈できます。また、「自分の意見や考えに耳を傾けてくれない」と感じることは、「命令への納得感」を得ることを難しくしていると言えるでしょう。

もし、「後輩は先輩に従うもの」という暗黙の了解のみに頼って人間関係を築こうとすると、ますます後輩の納得を得ることは難しくなっていると考えられます。バーナードの説に従えば、「先輩」が「先輩」として扱われるためには、「後輩」からその正当性を「受け入れられる」必要があります。単に入社年次が早いという理由だけでは、もはや十分な根拠とは言えません。先輩が「先輩」として相応しい行動を取るからこそ、後輩が敬意を抱き、自然に敬うことを「受け入れる」ようになると考えられます。この意味で、現代では「先輩」という立場にある人が、後輩から自然と慕われる理想の「先輩」になる努力が、より一層求められていると言えそうです。

古典的な組織論から学ぶべきことはまだ多くありそうです。

【引用・参考文献】

・『1万人に聞く「職場の人間関係」意識調査』エン・ジャパン株式会社(2018)

・『経営者の役割』チェスター・I・バーナード(1979)