入社式まであと僅か…、それでも採用担当者を悩ませる「内定辞退」

年末年始の束の間の休みが明けると、内定を出した新卒者の迎え入れ準備が本格化する時期が訪れます。10年ほど前までは、10月1日の内定式を終えれば、ほとんどの内定者が翌年4月1日の入社式で顔を合わせることが一般的でした。しかし昨今では、内定式に参加した新卒者がそのまま入社式に訪れるとは限らない状況が見受けられます。その背景には「内定辞退者増加」という課題があります。

株式会社リクルートが運営する就職みらい研究所が2024年12月13日に発表した「就職プロセス調査(2025年卒)『2024年12月1日時点内定状況』」によれば、2025年3月卒業予定者の12月1日時点での就職内定率は96.6%と過去最高を記録しています。ちなみに、10年前の2015年3月卒の同時期内定率は90.7%であり、この間に5.9ポイントの上昇が見られました。これを単純に解釈すると、現代の大学生は就職を希望すればどこかの企業から内定を得やすい労働市場にいると言えるかもしれません。

数十年にも亘る少子化に起因した若年者の減少が、新卒者の高い内定率に繋がっているのでしょうか。

新卒者が採り難くなったのは、若者の人口が減っているから…?大学生の人数自体は30万人以上増えています。

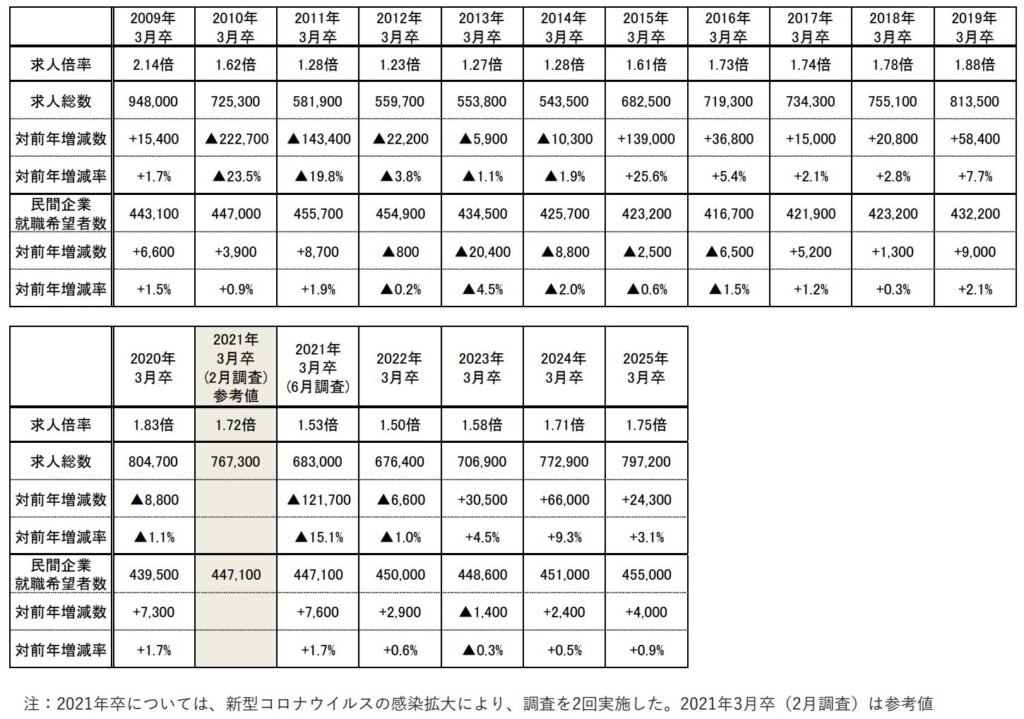

リクルートワークス研究所の調査によれば、2025年3月卒業予定の民間企業就職希望者数は推計で45万5,000人とされています。同様に、2024年3月卒は45万1,000人、2023年3月卒は44万8,600人、2022年3月卒は45万人と、過去3年間で就職希望者数はむしろ増加しています。ちなみに、10年前の2015年3月卒では42万3,200人で、2025年3月卒よりも3万1,800人少ない状況でした。大学生の民間企業就職希望者数が40万人を超えたのは1998年3月卒からで、それ以降約30年余りの間、一度も40万人を下回ったことはありません。

若年者、つまり18歳人口は1992年の205万人をピークに、2022年には112万人まで半減しています。しかし、1992年度の大学入学者数は53万4,297人(18歳人口に対する進学率26.4%)だったのに対し、2022年度の大学進学者数は62万6,031人(同進学率57.7%)と、18歳人口が半減する一方で進学者数は約9万人増加しています。また、大学在学者数も1992年度の229万3,269人から2022年度には263万2,775人に増加し、約34万人増えています。

これを踏まえ、大学新卒者について整理すると、①18歳人口は急速に減少しているものの、②大学への進学者数や卒業後に民間企業への就職を希望する人は増加し続けています。また、③企業の採用意欲や求人件数が2007年頃から高水準を維持していることもあり、「大学新卒者の採用難」が叫ばれる状況となっています。

1995年頃から2005年頃にかけての「就職氷河期」と呼ばれた時代は、大学を卒業しても「正社員」として採用されるのが困難でした。それに比べ、現在は企業の経済活動が堅調で「人材が欲しい」状況が長く続いていることは、マクロ的には望ましい状況といえるのではないでしょうか。

3月1日広報活動の開始、6月1日以降採用選考活動の開始、10月以降正式内定。指針を知らない担当者も少なくない…?

マクロ的に見ると、企業活動が堅調で求人数が求職者数を上回る状況は「好ましい」と言えます。しかし、個々の企業においては「人手不足」や「採用難」といった重大な経営課題に直面しています。

大学生の数は年々増加していますが、その増加を上回る企業の求人数により、大学新卒者の獲得競争が激化しています。このような状況を背景に、企業の採用活動が早期化し、大学生の学業への影響が懸念されています。これに対し、政府は毎年採用活動の日程に関する指針を発表しています(例:「2026年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」)。この指針では、2026年度(2027年3月)卒業予定者について、広報活動は大学3年次の3月1日以降、採用選考活動は6月1日以降、正式な内定は10月1日以降に開始するのが「望ましい」とされています。

しかし、この指針には法的な強制力がなく、激化する新卒者の採用競争の中では形骸化が指摘されています。実際には、3年次の1月頃から内定が出始めるなど、採用・就職活動の早期化が目立つ状況です。

採用活動の時期が早まると、大学生も自分に合った企業の採用活動に遅れを取らないよう、早期に就職活動を始めざるを得ません。その結果、採用・就職活動が早く始まる一方で、早く終わるわけではなく、採用・就職活動が「長期化」するという新たな問題も生じています。

内定を得てなお就職活動を継続する学生

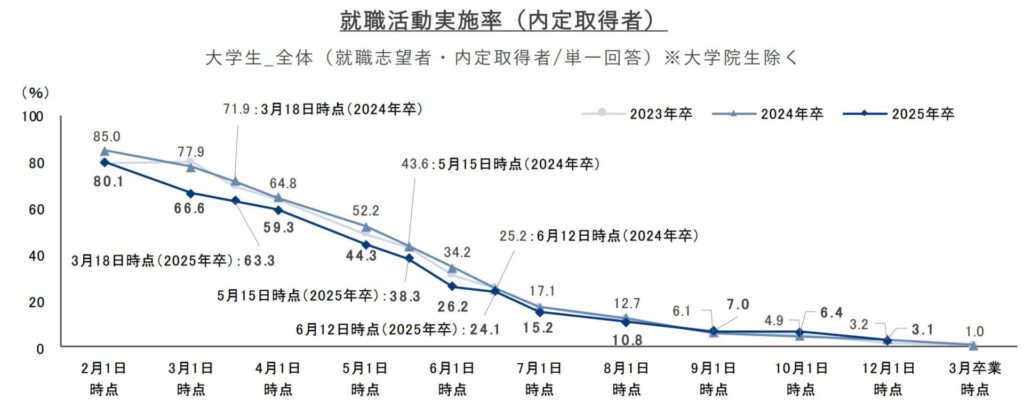

就職みらい研究所の「2024年12月1日時点内定状況」によると、2025年3月卒業予定者の12月1日時点での就職内定率は96.6%でしたが、8月1日時点で既に91.2%と9割を超えていました。政府が発表した「採用選考に関する指針」では、採用活動の広報開始が3月とされていますが、同研究所の調査では2月1日時点の内定率が23.9%、3月1日時点では40.3%、4月1日時点では58.1%と、大学4年次が始まる時点で6割弱の学生が内定を得ている状況です。さらに、7月1日時点の内定率は88.0%に達し、夏休み前には多くの学生が就職先を「内定」していることが分かります。

採用企業にとって興味深いデータとして、内定取得者の「就職活動実施率」があります。この指標は、内定を既に取得している学生を分母とし、その中で就職活動を継続している学生の割合を示します。2月1日時点では、内定を獲得した学生の80.1%が就職活動を継続しており、4月1日時点でも約6割にあたる59.3%が活動を続けています。ゴールデンウィーク明けの6月1日時点では、この割合は26.2%まで下がり、ようやく3割を切る状況です。一方で、8月1日時点では内定率が91.2%に達しているものの、1割にあたる10.8%の内定者が引き続き就職活動を行っています。また、多くの企業が慣例的に内定式を行う10月1日時点でも、内定を持つ学生の6.4%が活動を継続していることが分かります。

この調査結果から、早期に内定を得てもなお就職活動を続ける学生が一定数いることが明らかです。6月頃には多くの学生が就職先を確定して活動を終了しますが、10月1日の内定式シーズンを迎えても、一部の学生は活動を終えていません。企業が早期に内定を出しても、学生が就職活動を継続することで、結果的に採用・就職活動の「長期化」が引き起こされていると言えるでしょう。

就職活動の「早期化」と「長期化」、互いの理屈

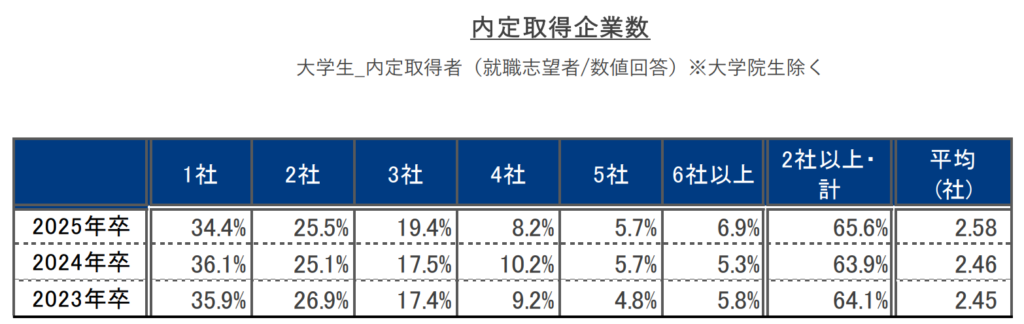

2025年3月卒業予定者のうち、2024年12月1日時点で内定を得た企業数の平均は2.58社でした。また、65.6%の学生が2社以上の内定を得ており、多くの企業が「内定辞退」の連絡を受けている状況が浮き彫りとなっています。

求人数が求職者数を上回る「売り手市場」の中で、企業は新卒者を獲得するため、早期に採用活動を開始し、早い段階で内定を出し、4月の入社に備えたいと考えています。しかし、大学生(求職者)にとっては、複数の内定を得たとしても、自分が納得できる就職先を見つけるために活動を継続する傾向があります。その結果、採用側は「内定辞退」を見越して計画を立てる必要があり、実際に「内定辞退」が発生した場合は、採用活動を引き続き行う必要に迫られます。

採用・就職活動の早期化は、企業間の人材獲得競争に起因すると考えられますが、一方で採用・就職活動の長期化については、内定を複数獲得しても活動を継続する学生側にその要因を求めることができるのかもしれません。

「自らの成長が期待」できそう、「やりたい仕事」ができそう、「能力・個性が活かせ」そう。

では、なぜ大学生は内定を獲得してもなお就職活動を継続するのでしょうか。

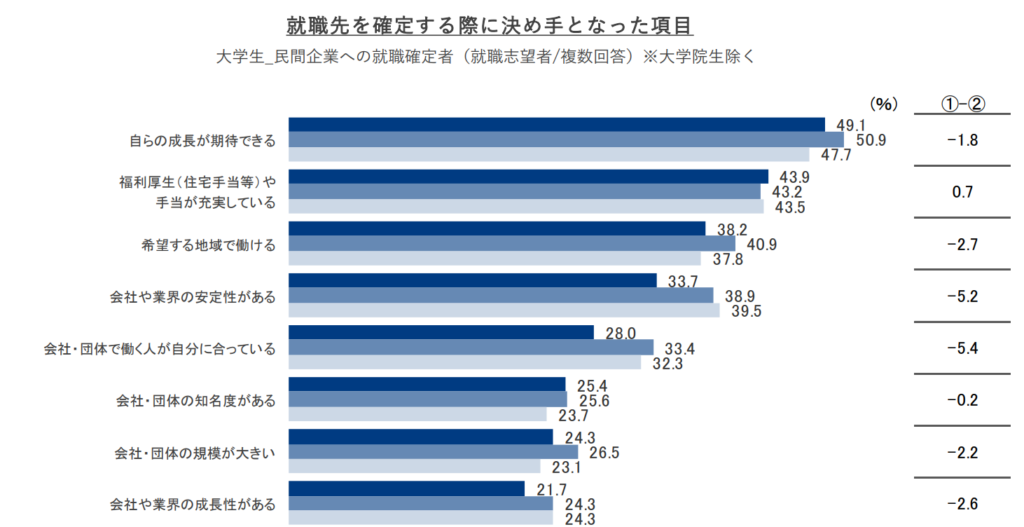

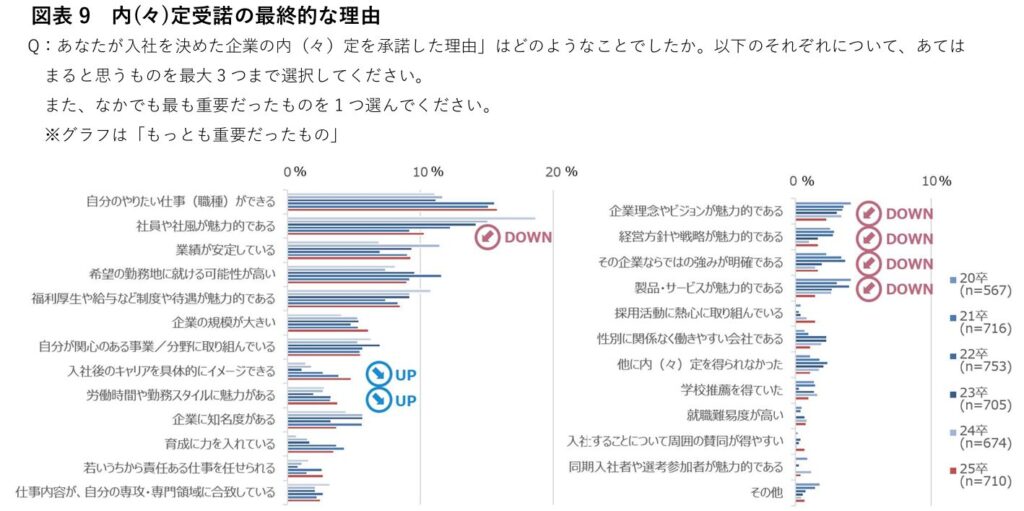

「就職プロセス調査(2025年卒)『2024年12月1日時点内定状況』」によると、就職先を確定する際の決め手として最も多かった回答は「自らの成長が期待できる」でした。この結果から、学生は「自らの成長が期待できる」と納得や確信を得られるまで、複数の内定を持ちながらも就職活動を続ける動機を持つと考えられます。また、株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査では、内定を受け入れる最終的な決め手として「やりたい仕事(職種)ができる」が挙げられています。

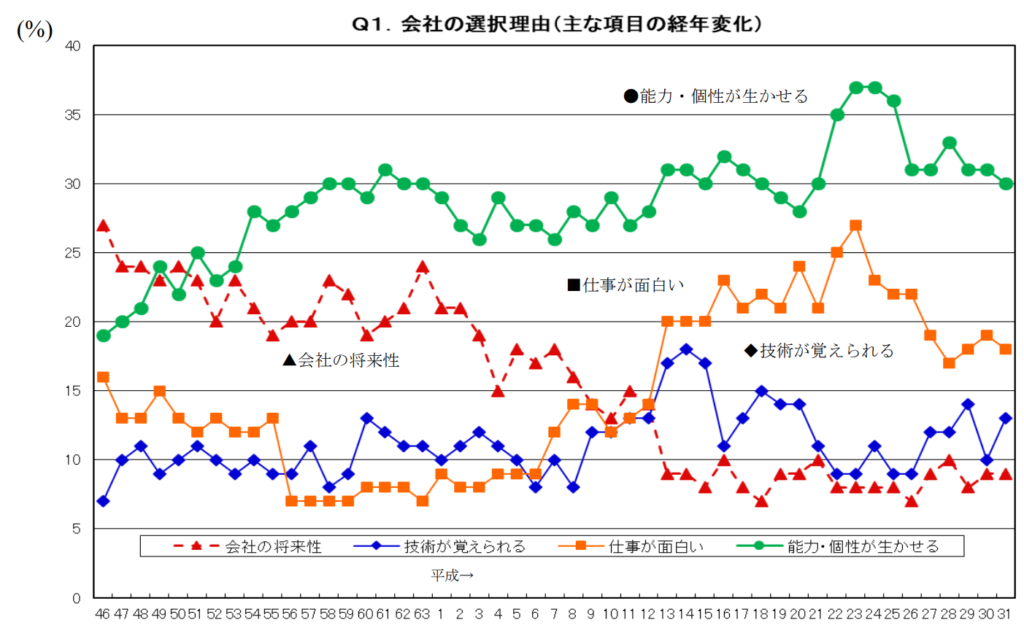

さらに、公益財団法人日本生産性本部が1969年から実施している新入社員の「働くことの意識」調査では、「会社を選ぶ際に最も重視した要因」を尋ねた結果、1976年から2019年まで一貫して「能力・個性が活かせるから」が最も多い理由として挙げられていました。

これら3つの調査結果を総合すると、新卒者が望む就職先の特徴として、「自分の能力・個性を活かせる『やりたい』仕事を行いながら成長できる職場」が浮かび上がってきます。初めて職業に就く若者にとって、「希望する勤務地で働ける」や「福利厚生が充実している」といった要素も重要ですが、それ以上に「仕事の満足度」を重視していることが分かります。

「自らの成長が期待できる」会社、「やりたい仕事(職種)ができる」会社、「能力・個性が活かせる」会社。この3つの「できそう」は、新卒者が会社を選ぶ際に欠かせないキーワードと言えるでしょう。

大学生のイメージする「やりがい」とはどのようなこと?長崎県の調査から。

最後に、この3つの「できそう」を就職活動のどの段階で新卒者は確信するのでしょうか。

参考となるデータが、長崎県で2019年度から2022年度までの4年間にわたり実施された「大学生の就職意識アンケート調査」にあります。

この調査は、長崎県が直面する「人口減少」や「若者の県外転出」という課題に対し、より効果的な施策を検討する目的で、県内の大学に通う大学生を対象に行われました。「人口減少」や「若者の県外転出」といった課題は、定住人口が日本で唯一増加している東京都以外の全地方自治体が共通して抱える問題です。そのため、次世代を担う若者に地域企業へ就職し、地域に定住してもらうための施策が官民一体で取り組まれています。

2019年度から開始された「大学生の就職意識調査」によれば、大学生が就職先を選ぶ際に最も求めているのは、その仕事に「やりがい」を感じることだと明らかになりました。この結果は、リクルートマネジメントソリューションズの調査結果とも一致しています。

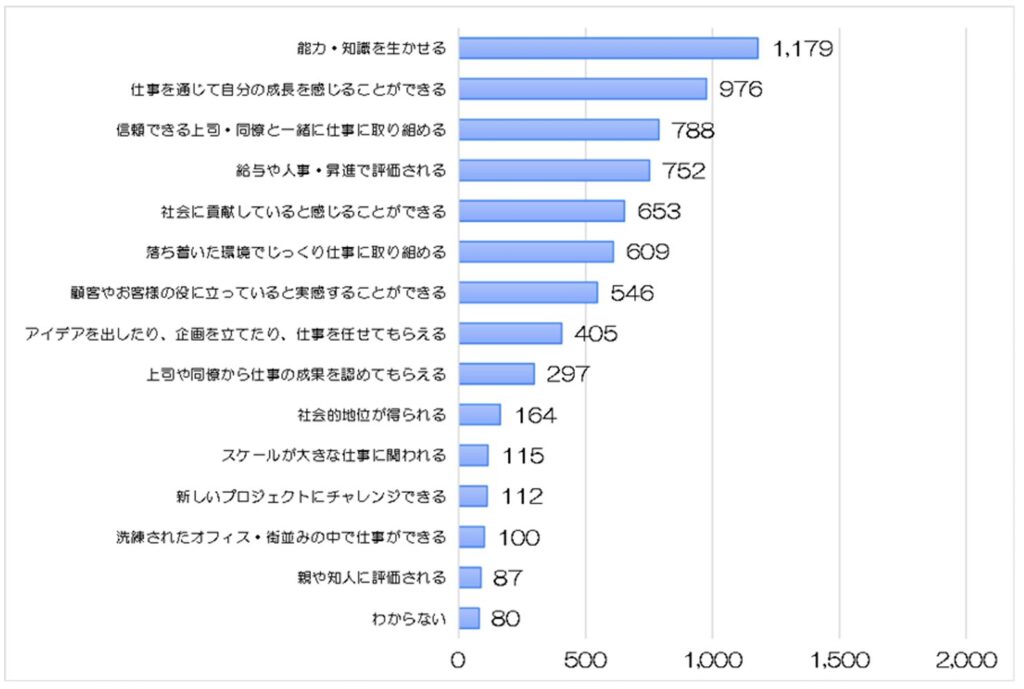

さらに2020年度の調査では、大学生が求める「やりがい」が何を指しているのかが詳しく調査されました。その結果、「やりがい」とは、「能力・知識を生かせること」「仕事を通じて自分の成長を感じることができること」「社会に貢献していると感じることができること」を意味していることが分かりました。これらの項目は、「能力・知識を生かせる」や「仕事を通じて自分の成長を感じることができる」といった点で、先に参照した就職みらい研究所や日本生産性本部の調査結果とも一致しています。

「やりがい」を感じるのは「選考段階で自分に関心を持ってくれている」と感じたとき。

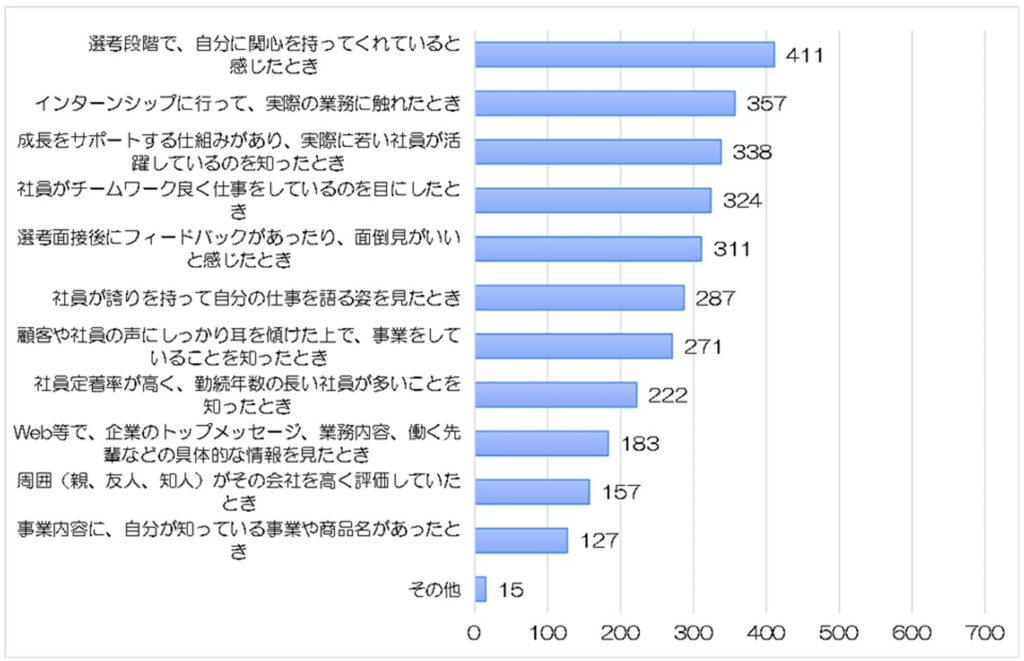

長崎県の調査で特筆すべき知見は、大学生が就職先の選定プロセスのどの段階で「やりがい」を感じたのかを明らかにした点です。大学生に就職活動中に「やりがい」を感じた場面を尋ねたところ、「選考段階で、自分に関心を持ってくれていると感じたとき」が3回の調査すべてで、最も多く挙げられました。

選択肢には、「インターンシップで実際の業務に触れたとき」や「社員が誇りを持って自分の仕事を語る姿を見たとき」といった「やりがい」を感じそうな項目も含まれていました。しかし、実際に最も多くの大学生が「やりがい」を感じた場面は、「選考段階で、自分に関心を持ってくれていると感じたとき」だったことは注目に値します。

この「選考段階」は具体的には面接を指すと考えられます。企業にとって面接は、自社に適した人材を「選ぶ」プロセスとして位置づけられますが、この調査結果から、面接は学生にとっても「やりがい」を引き出し、自社を「選ばせる」ための重要なプロセスであることが分かります。

選ばれる企業になるために「面接」の在り方を見直す

2025年卒業予定者の内定取得企業数の平均は2.58社で、65.6%の学生が2社以上の内定を取得しています。このような「売り手市場」の中で、自社に適した新卒者を「選考」することは重要ですが、同時に、学生が複数の内定の中から1社を「選ぶ」際に「やりがい」を感じられる企業であることが求められます。「内定辞退」が起こりやすくなる現在において、企業は「選ばれる企業」になる必要があるからです。

調査によれば、新卒者は「自分に関心を持ってくれていると感じたとき」に「やりがい」を感じ、その「やりがい」を感じる場面は「選考段階」(=面接)であることが分かりました。この結果は、面接の方法や進め方を見直すきっかけとなり得ると言えるでしょう。

【引用・参考文献】

・「就職プロセス調査(2025年卒)『2024年12月1日時点 内定状況』」就職みらい研究所(2024)

・「第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」リクルートワークス研究所(2024)

・「大学等進学者数に関するデータ 関係」文部科学省(2023)

・「学校基本調査―令和6年度結果の概要―」文部科学省(2024)

・「2026 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議(2024)

・「2025年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査」株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(2024)

・「平成31年度 新入社員「働くことの意識」調査結果」公益財団法人日本生産性本部(2019)

・「EBPMのための統計データ採取と利活用について 大学生の就職意識アンケート調査分析結果 (2019年度~2022年度)」長崎県統計課(2023)