「ナラティブアプローチ」を採用活動に。

「求人を出しても、応募がない」という声が近年増加しています。現在の労働市場では、給与や福利厚生といった労働条件を提示するだけでは他社との差別化は難しくなっています。私たちは新卒採用や人材確保を支援するために、企業独自のストーリー=「物語」を構築しています。このストーリーは、企業の「これまで」と「これから」を分かりやすい形で求職者に伝えるためのものです。

企業のストーリー=『物語』を綴る手法として「ナラティブ・アプローチ」を基盤に据えています。このアプローチは、企業が持つ固有の歴史や基本理念を「語る」ことで、その存在価値や働く意義を明確にし、人材確保や採用活動に結びつけることを目的としています。

ナラティブ・アプローチとは「物語(ナラティブ)」を通じて人々の価値観や行動を理解し、新たな視点や行動のきっかけを創り出す方法論です。このアプローチは心理学や社会学、教育学など幅広い分野で活用されており、特に「物語が人のアイデンティティや社会的つながりを形作る」という点に焦点を当てています。ナラティブ・アプローチは「事実を並べる」だけではなく、「ストーリー」を構築することで、受け手の共感や理解を促します。

それでは少し各社が持つ固有の歴史や基本理念を「語る」ことと、それが人材確保や採用活動にどのように結びつくのかについて、労働政策研究・研修機構の調査結果をもとに考えてみたいと思います。

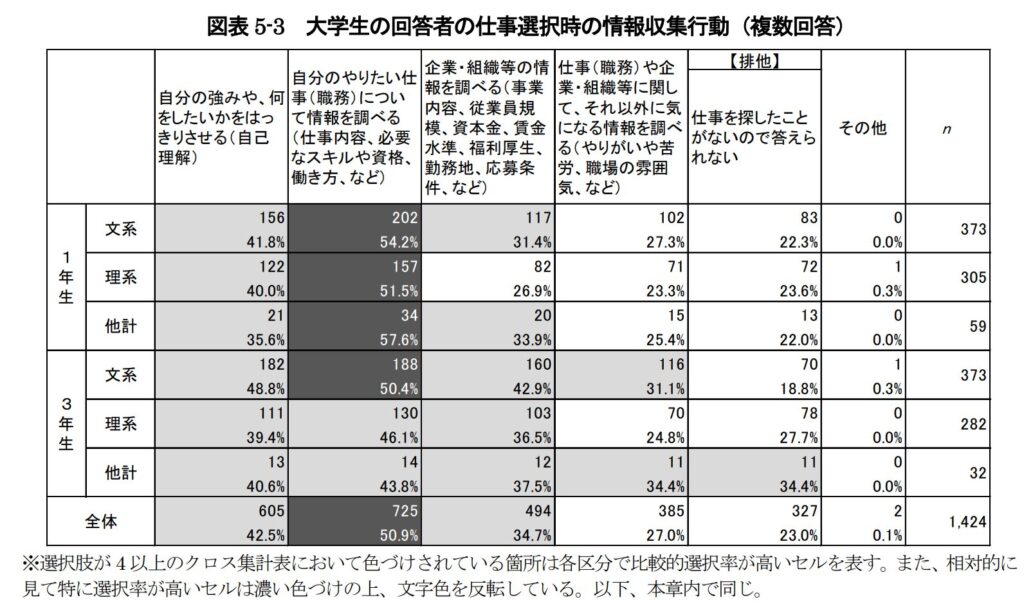

就職活動で初めに情報収集するのは「自分のやりたい仕事」。

2018年に労働政策研究・研修機構が実施した、大学生や社会人を対象とした職業情報ニーズに関するアンケート調査によると、大学生=新卒者が就職活動を始める際に最初に情報収集する事柄として、最も多かったのは「自分のやりたい仕事(職務)について情報を調べる」(50.9%)でした。次いで、「自分の強みや、何をしたいかをはっきりさせる(自己理解)」(42.5%)が挙げられています。

まだ社会人経験のない大学生=新卒者は、職業選択や就職活動を始める際に、まず「働くこと」について明確にするための情報収集を行います。その中でも特に、自分の「やりたいこと」を明らかにしたいという傾向が強く見られます。

社会人経験のない学生が就職活動を進めるにあたって、「やりたいこと」や「やりたい仕事」を探る手法としての「自己分析」が広まったのは、1990年代以降と言われています。

学生たちは、学生の段階で「自分が職業として何をやりたいのか」や、職業の文脈で「自分の強みをはっきりさせたい」という問いに向き合っています。これらの問いは、数年~数十年の社会人経験を持つ人でも明確に答えることが難しいとされるものです。それにもかかわらず、多くの学生がこれらの課題に正面から取り組んでいる姿勢が、調査結果からも浮き彫りになっています。

資本主義社会における利潤の獲得を第一義的な目的とする株式会社組織の中で、一従業員が「やりたいこと」を自ら選択することは果たして可能なのでしょうか。また、「やりたいこと」を選択することが可能だと仮定した場合、そのために必要な条件とはどのようなものなのでしょうか。

学生や新卒者が情報収集や「自己分析」を通じて繰り返し追求するこの問いに対する答えは、社会人としての経験則だけでは、多くの新卒者に十分な理解や共感を得ることが難しいのが現状です。そのため、この問いに応えるには、幅広い学問的知見を活用しながら、さらに各企業が持つ独自の歴史や背景に基づいて『語る』ことが必要であると思われます。

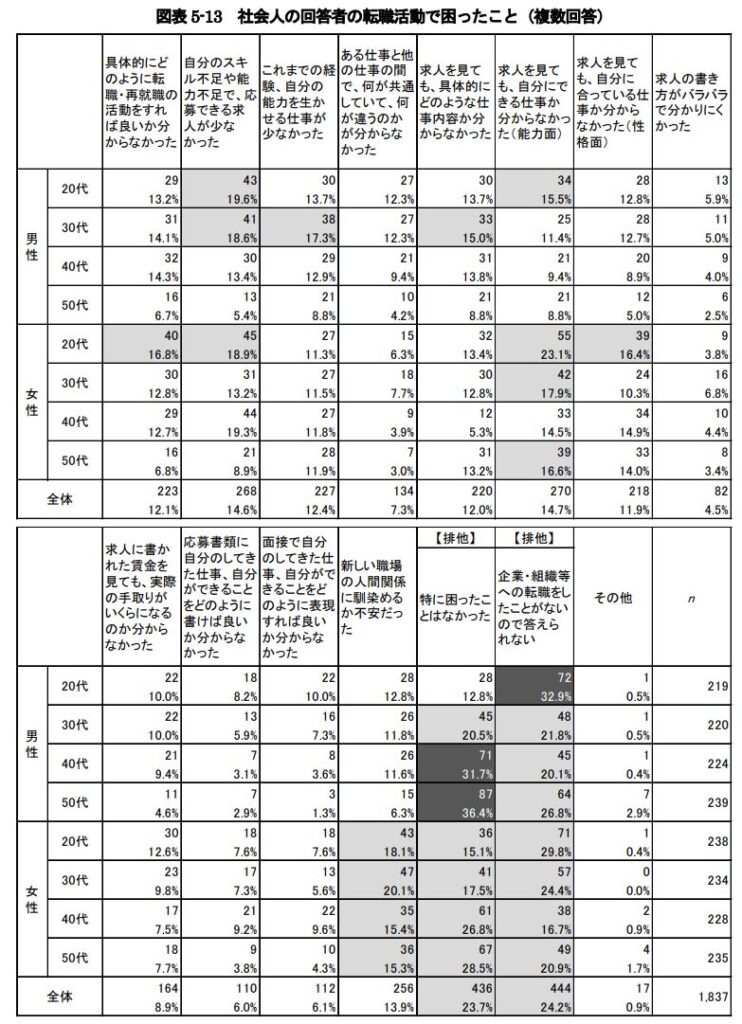

社会人が転職の際に「困る」こと。

次に、キャリア採用や経験者の採用に関する調査結果を見てみます。社会人経験のある人(20代男性)が転職活動を行う際に困ったこととして挙げられた主な項目は、

「求人を見ても、自分にできる仕事か分からなかった(能力面)」15.5%

「求人を見ても、具体的にどのような仕事内容か分からなかった」13.7%

「求人を見ても、自分に合っている仕事か分からなかった(性格面)」12.8%

でした。

新卒者として初めての会社選びや職業選択を終えた後、さまざまな理由で転職を考えた際に「困る」こととして挙げられるのは、自分と仕事とのマッチングに関する問題のようです。新卒者とは異なり、「即戦力」として期待されることが多い転職者=キャリア採用者は、自分の職務遂行能力と、求人情報からイメージされる転職先で求められる職務とのギャップを埋める「情報」を求めていることが分かります。

社会人としての経験があるとはいえ、別の会社や組織で「働く」ことには、能力面や性格面での不安がつきまといます。そのため、会社や仕事、社風について分かりやすく丁寧に『語る』ことが、転職者の不安を軽減し、新たな人材確保に繋がる鍵となりそうです。

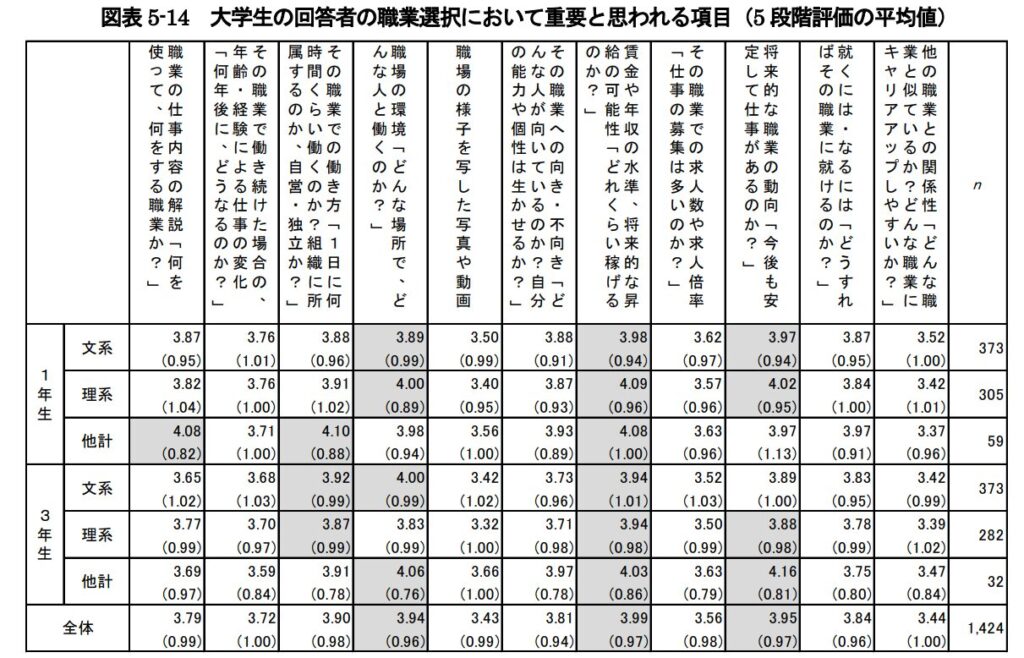

新卒者は「どのような人と働くのか」を重要な「情報」と捉えています。

また調査調査では、新卒者が会社選びや職業選択を行う際に重要だと考える「情報」についても尋ねています。新卒者(大学3年生)が会社選びで「重要な情報」と捉えている項目は、

「どんな場所で、どんな人と働くのか?」(職場の環境)、

「どれくらい稼げるのか?」(賃金や年収の水準、将来的な昇給の可能性)、

「1日に何時間くらい働くのか?」(働き方)、

「今後も安定して仕事があるのか?」(将来的な職業の動向)

となりました。

職場環境に関しては社風を含めた「情報」、

賃金や労働時間についてはキャリア形成に関する「情報」、

安定性については事業計画に基づく「情報」、

といった一般的な要素が挙げられていますが、実際にこれらの情報を発信する際には、「伝え方」の技術が求められる点も重要です。

人口減少社会が進む中、次世代を担う若年層の数が確実に減少していく状況です。以前であれば「そこまで必要ない」と思われていた採用活動に向けた準備も、若者の獲得競争が激化するこれからの労働市場においては、取り組まざるを得ない課題となっています。まずは若年層に自社のことを興味を持ってもらい、選考プロセスへのエントリーを促すため、(当社で)「働くこと」に関する丁寧な『説明』が求められていると言えます。

若年層に伝えるべき『説明』としては、これまでの調査結果から以下の項目が特に重要であることが分かります。

「やりたい仕事(職務)がこの会社でできそうか」

「具体的な仕事内容と求められるスキル」

「どのような社風で、どのような社員が在籍しているのか」

「1日の職務内容と遂行時間」

「これからの事業展開のビジョン」

これらの情報は、新卒者・転職者の双方にとって興味・関心が高い項目であり、詳しく説明することが求められると言えるでしょう。

ですが、現実的には、採用活動に割り当てられる人員、費用、時間には限りがあるのも事実です。私たちは、ここに社会的意義を見出し、各社の歴史や基本理念を踏まえた上で、新卒者や若年層の採用において求められる『説明』を、ストーリーとして構築するサポートを行っています。

【参考・引用文献】

・『仕事の世界の見える化に向けて―職業情報提供サイト(日本版O-NET)の基本構想に関する研究―』独立行政法人労働政策研究・研修機構(2018)