「人手不足」の対応策は「人を採用する」こと。

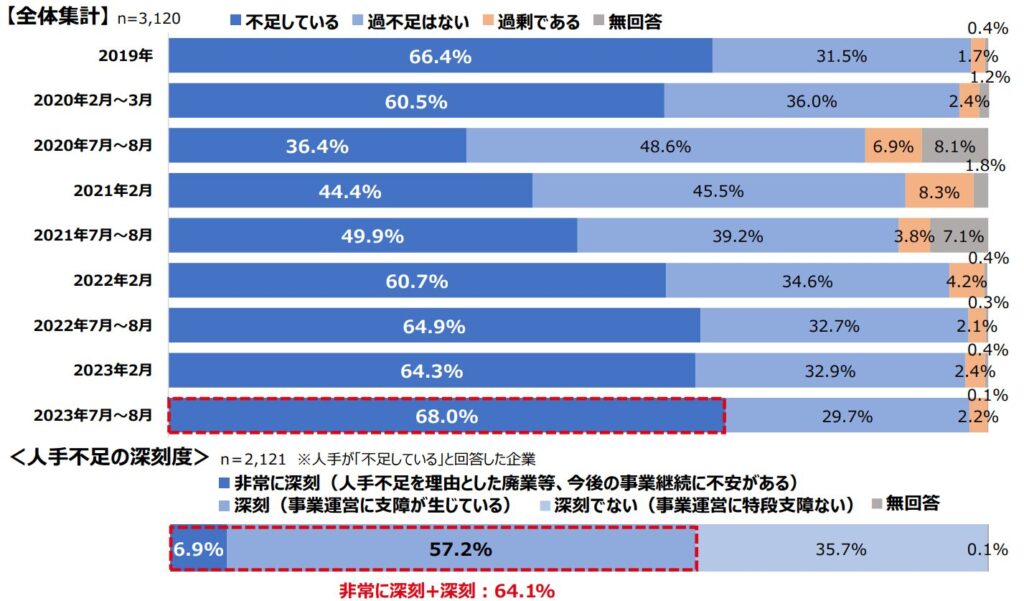

日本商工会議所が2023年7月から8月にかけて全国の中小企業を対象に実施した「人手不足の状況」に関する調査によると、全体の約7割にあたる68.0%の企業が人手不足に直面していることが明らかになりました。

「非常に深刻」(人手不足が原因で廃業や事業継続に不安を抱える企業)6.9%、

「深刻」(事業運営に支障をきたしている企業)…57.2%、

と、実に6割以上の企業が深刻な状況にあると回答しています。

さらに、人手不足が深刻化している業界の中でも、特に影響が大きいのは以下の業種でした。

「介護・看護業」86.0%が人手不足

「建設業 」82.3%が人手不足

「宿泊・飲食業」79.4%が人手不足

「情報通信・情報サービス業」77.7%が人手不足

「運輸業」77.1%が人手不足

これらの業界では、慢性的で深刻な人材不足が続いており、事業の継続に影響を及ぼす程となっています。

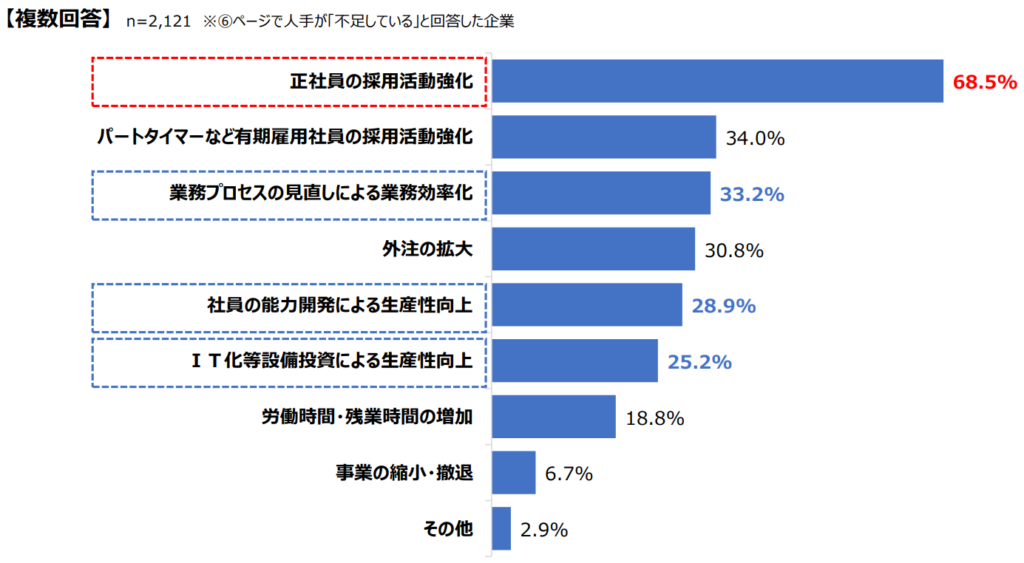

このような労働市場における人手不足への対応として、約7割の企業(68.5%)が「正社員の採用活動を強化する」と回答しました。

政府の諮問会議などでは、DXやIT技術の活用による生産性向上が人手不足対策として推奨されています。しかし、実際の現場の対応として「IT化などの設備投資による生産性向上」を選択する企業は25.2%にとどまり、3割にも満たない状況です。現状では、人手不足への対応策として「採用による解決」が主流となっていることがわかります。

次に、「採用による人手不足の解決」がどの程度難しくなっているのかを、労働需給の観点から考えてみます。

求職者の「売り手市場」の状況

厚生労働省が公表した「一般職業紹介状況」(2023年12月・パートを除く)によると、求人数は1,512,668人に対し、求職者は1,107,040人でした。つまり、求人数が求職者数を405,628人分も上回っている状況です。この結果、求人倍率は1.37倍となり、労働市場は「売り手市場」にあるといえます。

さらに、企業が新たにハローワークへ求人を出した際にカウントされる「新規求人」の状況を見てみると、新規求人数510,334人に対して、新規求職者数197,406人となっており、新規求人は新規求職者の2.59倍(求職者数より312,928人分も多い)という結果になっています。

このデータからもわかるように、企業が人手不足を解消するために求人を出しても、求職者の数が相当数不足しているため、なかなか人材を確保できないのが現実です。

ハローワークは無料で求人を掲載できるため、多くの企業が活用しています。しかし、現在の労働市場では求人に対して求職者の数が圧倒的に少ないため、ハローワークに求人を出すだけでは人材不足の解消は困難な状況となっています。

若者ほどスマホの求人サイトを仕事探しに使っている。

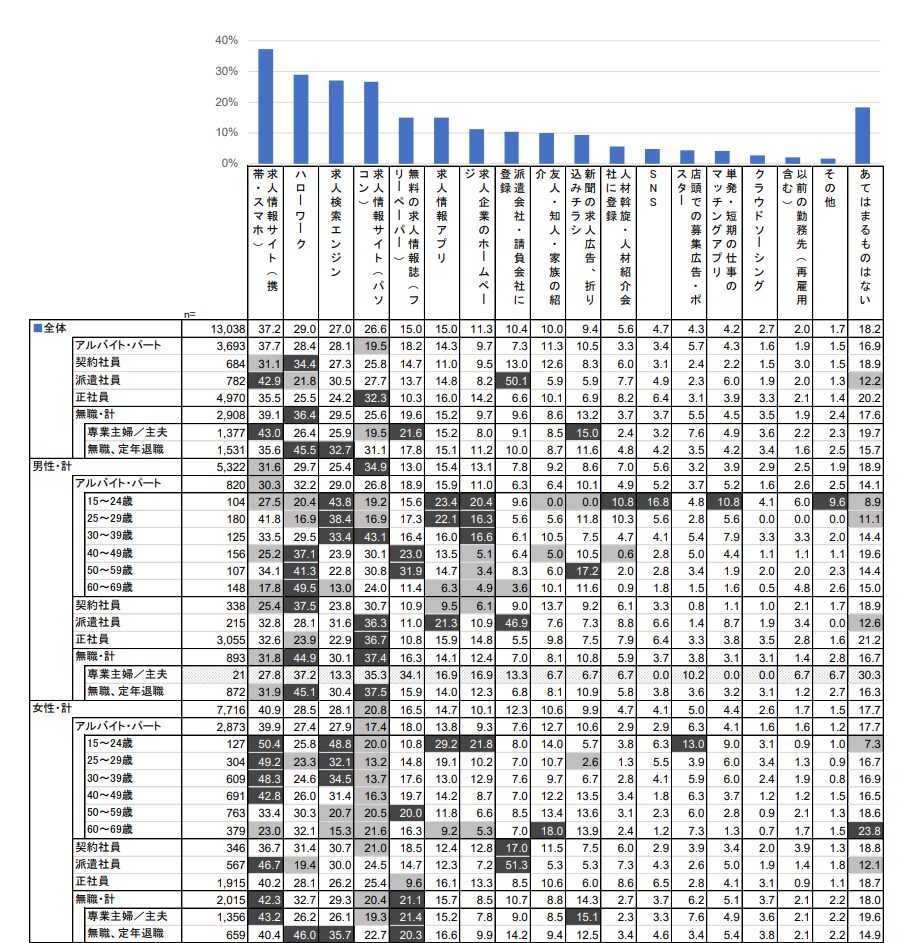

つぎに求職者がどのような情報源を活用して仕事を探しているのかを見てみます。株式会社リクルートジョブズリサーチセンターの「求職者の動向・意識調査2023」によると、仕事を探す際に利用した情報源は「求人情報サイト(携帯・スマホ) 37.2%と最も利用率が高い情報源となっています。

続いて、

「ハローワーク 」29.0%

「求人検索エンジン」27.0%

「求人情報サイト(パソコン)」26.6%

「無料の求人情報誌(フリーペーパー)」15.0%

「求人情報アプリ」15.0%

「求人企業のホームページ」11.3%

となりました。

この調査結果から、求職者の多くがスマホやパソコンで閲覧できる求人サイトを活用していることが分かります。特に、携帯・スマホでアクセスできる「求人情報サイト」が最も利用されており、パソコン版や求人検索エンジンも含めると、オンラインで仕事を探す人の割合は6割以上に達します。

一方で、「ハローワーク」を活用する求職者は約3割にとどまっています。これは、オンラインの求人情報の充実や、時間や場所に縛られずに検索できる利便性の影響が大きいと考えられます。

さらに詳しく見てみますと、多くの企業が求めている「若手・若者」層(25~29歳・男性)の仕事探しにおいて、主な情報源として圧倒的なシェアとなっているのが「求人情報サイト(携帯・スマホ)」と「求人検索エンジン」でした。

具体的には、「求人情報サイト(携帯・スマホ)」を利用する(25~29歳・男性)は41.8%、「求人検索エンジン」を利用する(25~29歳・男性)は38.4%となります。

一方、「ハローワーク」を利用する(25~29歳・男性)は16.9%、「求人情報サイト(パソコン)」を利用する(25~29歳・男性)も16.9%と比較的少数派にとどまっています。

このような中で「ハローワーク」を主な情報源として活用しているのは、中高年層に多い傾向としてあげられます。

「40~49歳」(男性)では37.1%

「50~59歳」(男性)では41.3%

「60~69歳」(男性)では59.5%

と、年齢が上げるにつれてハローワークの利用割合が増加しています。

若手層では、スマホを活用した求人情報の検索が主流となっている一方、中高年層ではハローワークを活用する傾向が高く、世代ごとに仕事探しの主な情報源が異なることが分かります。

この調査結果から、すべての企業が無料で求人を掲載できる「ハローワーク」は有用な手段ですが、自社の求人情報をより多くの求職者、特に若手・若者に届けるためには、携帯・スマホで閲覧できる求人サイトへの掲載が求められそうです。

「ハローワーク」は国が運営しているため、求人の掲載は無料ですが、携帯・スマホで検索できる「求人サイト」の多くは民間企業が運営しており、有料での掲載がたびたび求められます。そのため、「人手不足」対策としての人材採用には、費用・コストが大きく関わることになります。

スマホの求人広告費用は50万円以上から。

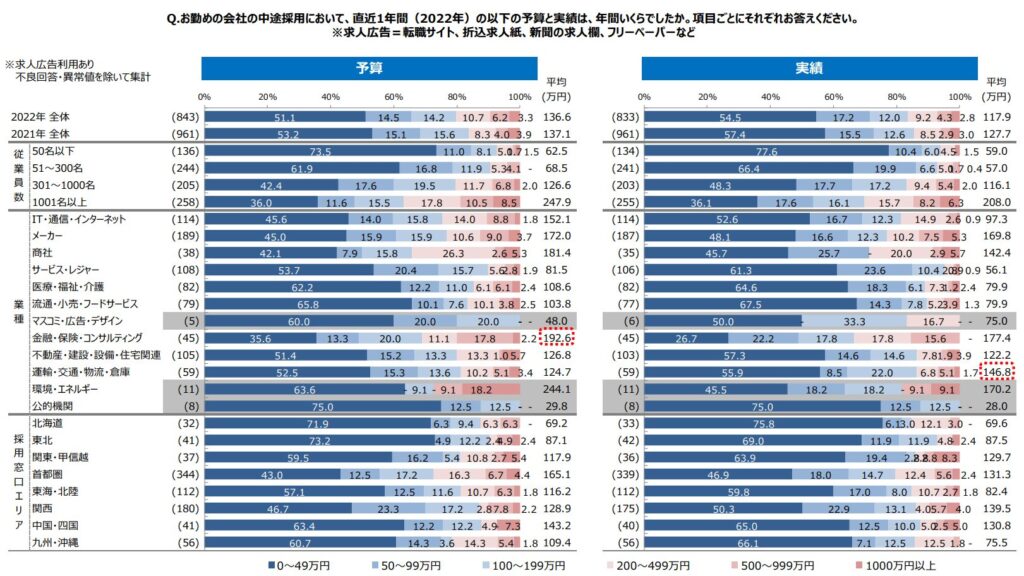

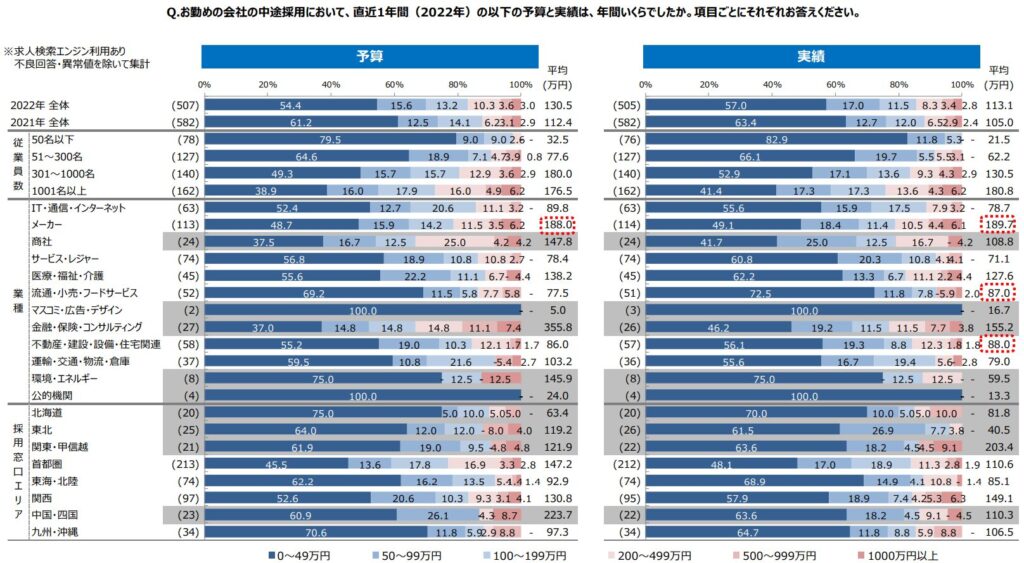

株式会社マイナビの「中途採用状況調査2023年版(2022年実績)」によると、無料で掲載できる「ハローワーク」に加え、携帯・スマートフォンで閲覧・検索できる求人サイトにどの程度の費用をかけているのかが明らかになっています。

この調査は、従業員3名以上の企業において、2022年1月~12月の間に中途・キャリア採用に携わった人事担当者を対象に実施されました。その結果、2022年の中途・キャリア採用にかかった費用のうち、「求人広告」の平均費用は117万円、「求人検索エンジン」の平均費用は113万円となりました。

若者(25~29歳)の多くは「(携帯・スマホで閲覧可能な)求人情報サイト」や「求人検索エンジン」を仕事探しの情報源として活用している一方、「ハローワーク」の利用割合は低い傾向にあります。この状況を踏まえると、若手社員の採用には一定の求人広告費が求められてくると考えられます。

2022年における中途・キャリア採用の「求人広告」費用の平均は117万円ですが、企業規模によって異なります。

具体的には、

従業員50人以下の企業が59万円

従業員51~300人の企業が57万円

従業員301~1000人の企業が116万円

従業員1001人以上の企業が208万円。

このように、企業規模が大きくなるほど求人広告費用も増加する傾向にあります。しかし、従業員数に関わらず、多くの企業が採用活動において50万円以上の求人広告費を投じていることがわかります。

さらに、業種別の「求人広告」費用を見てみると、

「金融・保険・コンサルティング」業界が177万円

「メーカー」業界が169万円

「運輸・交通・物流・倉庫」業界が146万円

となっています。

一般的に、求人数に比べて求職者の方が多い「金融・保険・コンサルティング」業界ですが、「求人広告」にかける費用は最も高額となっています。この背景には、業界が求める人材の要件が影響している可能性があります。

「求人検索エンジン」への費用支出(2022年)を従業員規模別に見ると、

従業員50人以下の企業は21万円

51~300人の企業は62万円

301~1000人の企業は130万円

1001人以上の企業は180万円

となっています。

「求人検索エンジン」への支出額は、従業員数に比例して増加する傾向があります。特に、従業員50人以下の企業では平均して20万円ほどの支出となっており、このことから「求人検索エンジン」は投入費用の柔軟性が高いツールと言えそうです。

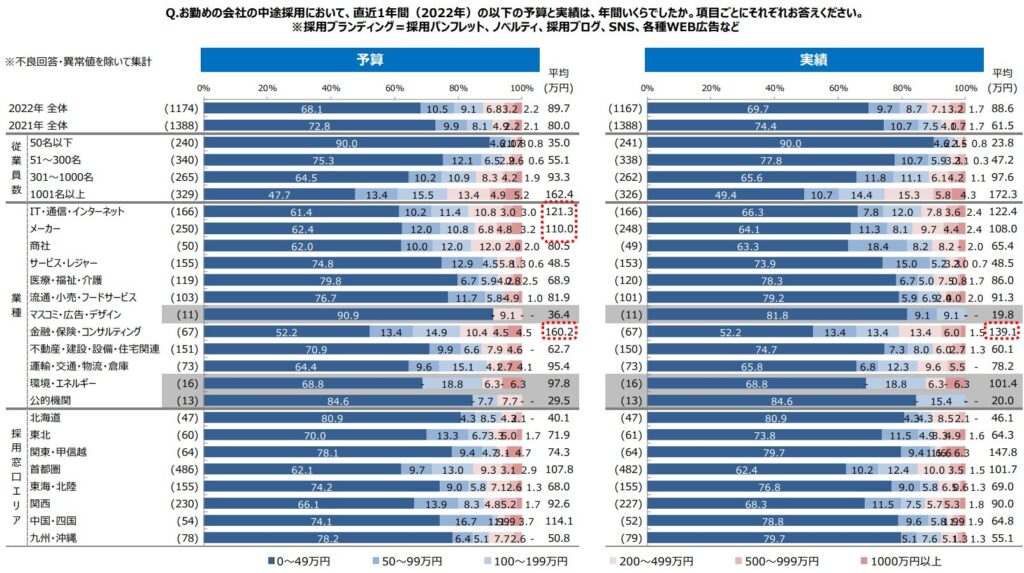

私たちが手がける「ストーリー=物語」を活用した採用支援は、クライアント企業にとって「採用ブランディング」の一環と捉えることができます。(株式会社マイナビの調査では、「採用ブランディング」費用を、 採用パンフレット、ノベルティ、採用ブログ、SNS、各種WEB広告などへの支出と定義しています。)

2022年の「採用ブランディング」への平均支出額は 88万円。企業の従業員規模別に見ると、以下のようになっています。

従業員50人以下は23万円

従業員51~300人は47万円

従業員301~1000人は97万円

従業員1001人以上は172万円。

このように、企業規模が大きくなるほど、採用ブランディングにかける費用も増加する傾向が見られます。

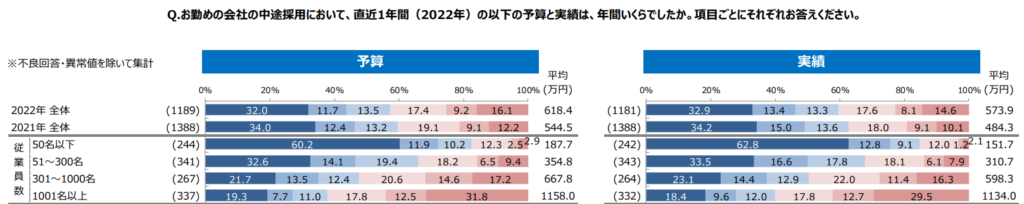

最後に、中途・キャリア採用にかかる総費用(求人広告、人材紹介、合同企業説明会参加費などの合計)を見てみましょう。企業の従業員規模別の平均支出額は、

従業員50人以下は151万円

従業員51~300人は310万円

従業員301~1000人は598万円

従業員1001人以上は1134万円となりました。

このデータからも分かるように、無料で利用できる 「ハローワーク」だけでは、現在の若年層を人材として獲得するのが難しい時代になっていると言えそうです。

採用活動には費用が密接に関わるようになり、多額の投資が難しい 中小企業にとっては、限られた予算内でより効果的な採用戦略が求められそうです。

新卒者を採用するための広告費は平均161万円。

中途・キャリア人材の「採用市場・転職市場」が活況を呈していることは、日本のキャリア形成が大きく変化している証拠といえるでしょう。かつては「新卒一括採用」が主流でしたが、現在は 新卒入社後、数か月~数年の社会人経験を経て転職するケース も一般的になっています。企業も新卒者にこだわらず、即戦力となる人材を積極的に採用 する傾向が強まっており、日本社会全体がこの流れを受け入れつつあることがわかります。

しかし、それでも「新卒者を採用し、将来的に基幹社員として育成したい」という企業のニーズは依然として大きいものがあります。では、新卒採用にかかる費用についても見てみましょう。

株式会社マイナビの「2024年卒企業新卒内定状況調査」によると、新卒者1人あたりの採用費用(入社予定者1人あたりのコスト)は、平均56万円でした。

ただし、この 56万円は「入社予定者1人あたり」の費用 であり、実際の新卒採用活動にはさらに多くのコストがかかります。例えば、新卒者に応募してもらうためには、さまざまな施策と費用が必要となります。

新卒採用にかかる主要な費用項目としては、

「広告費」平均161万円

「セミナー運営費」平均64万円

「インターンシップ運営費」平均52万円といったものがあります。

新卒者の採用には、広告宣伝費、入社案内やホームページの制作費、DM発信費、セミナー運営費など、さまざまな費用が必要となり、これらを合計した新卒採用費用の総額は、企業全体の平均で 287万円 となっています。

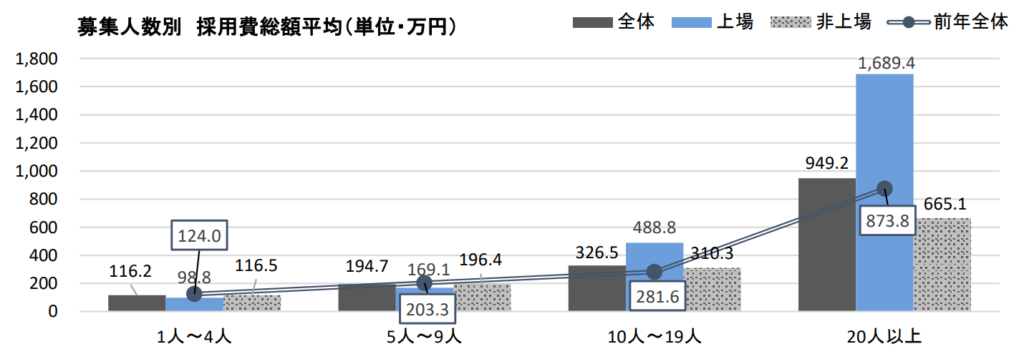

また、募集人数別 に見ると、

1人~4人の募集:平均 116万円

5人~9人の募集:平均 194万円

10人~19人の募集:平均 326万円

20人以上の募集:平均 949万円となります。

このデータからも分かるように、新卒採用の規模が大きくなるほど、1社あたりの採用費用も増加する傾向にあります。新卒採用には相応の投資が求められるようです。

ちなみに、新卒者の採用費用については、株式会社リクルートキャリアの「就職みらい研究所」が2020年に実施した調査 でも、以下のような結果が出ています。

新卒者1人あたりの採用費用:93万円

これはマイナビの調査結果と同様に、新卒者1人を採用するために約100万円近い費用がかかることを示しています。

「人財」は採用だけではなく、その後も「管理」も大切

中途採用・キャリア採用においても、平均150万円以上の費用がかかるという調査結果が出ています。これは、「人財」がまさに 企業の財産=資産 であることを示していると言えるでしょう。

しかし、どれほど多額の費用をかけて採用したとしても、「人財」は 人の意志ひとつで離職してしまう可能性があるため、企業にとって大きなリスクとなります。ここに、従来の「日本的経営」とは異なった人事・労務管理の難しさがありそうです。

私たちは 人材採用に関わるサービスを提供 しています。企業の 「基本理念」 に基づき、その会社ならではの ストーリー=『物語』を明確に伝えることで、求職者にとって 「選ばれる企業」 となるための社内整備を支援します。

誰にでも分かりやすく、理解しやすいストーリーを紡ぐことで、企業の魅力を最大限に引き出し、適切な人財と出会える環境づくりに貢献していきます。

【引用・参考文献】

・『人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査』日本商工会議所・東京商工会議所(2023)

・『一般職業紹介状況(令和5年12月分及び令和5年分)について』厚生労働省(2024)

・『求職者の動向・意識調査2023 基本報告書』株式会社リクルート ジョブズリサーチセンター(2023)

・『中途採用状況調査2023年版(2022年実績)』株式会社マイナビ(2023)

・『マイナビ2024年卒企業新卒者内定状況調査』株式会社マイナビ(2023)

・『就職白書2020』就職みらい研究所(2020)