物憂げな雰囲気はどこから。

1990年前半のバブル経済の崩壊以降、社会全体の活力が徐々に失われているように感じられます。この時期を境に、日本の経済や社会は、かつての勢いを取り戻すことが難しい状況に陥っています。

2000年代中頃には、バブル崩壊から「失われた10年」という言葉が広く使われていました。しかし、2023年現在では、その期間がさらに長引き、「失われた30年」とも呼ばれるようになっています。このような状況が続くことに対して、焦燥感を抱くのは無理もありません。

世界的に見ても、経済は安定を保つことが難しい時代が続いています。2000年代前半には、主にアメリカを震源地とするITバブルの崩壊が起こり、その後2008年にはリーマンショックという大規模な金融危機が世界経済を揺るがしました。これらの出来事は、日本だけでなく、世界全体に大きな影響を及ぼしました。

日本経済は、「失われた〇〇年」と語られるほど長期間にわたり停滞しており、その間に世界的な経済危機が発生するたびに、さらなる不安感が社会を覆ってきました。これらの危機的状況は、経済的な損失だけでなく、社会全体の心理的なダメージも大きく、将来に対する希望や自信を削いできたように思われます。

このような状況下で、日本が再び活力を取り戻すためにはどのようなことが必要なのでしょうか。

日本経済は『内需』が支えている、と言われてきた。

暗い経済ニュースが覆う中でも、日本国民を安心させる一つの材料が、「日本のGDPの多くは『内需』が支えているので、外需の動向によって最悪の状況には陥ることはない」という点でした。

確かに、輸出額の対GDP比(輸出額÷GDP)を見てみますと、2021年時点で日本の輸出額の対GDP比は15.10%と、GDPの8割以上を内需で賄う「内需型経済」であることが分かります。この統計を見る限り、「『内需』が日本経済を支えている」との説明は間違いではなさそうです。

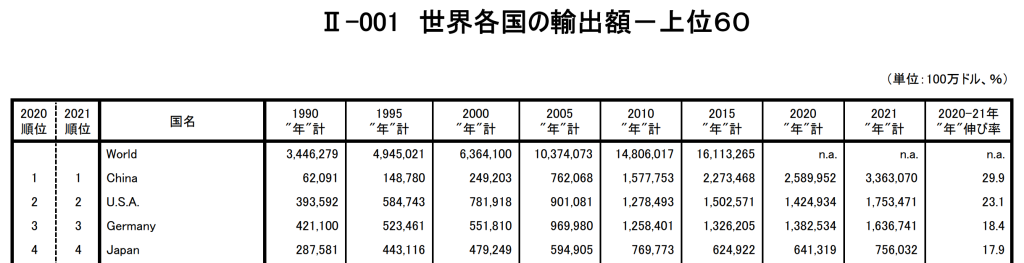

ただし、「内需型経済」とはいえ、日本は世界の輸出額ランキングで第4位を維持しており、依然として「輸出大国」としての地位も持っています。2021年の輸出額で見ると、1位は中国で3兆3630億ドル、2位はアメリカで1兆7534億ドル、3位はドイツで1兆6367億ドル、そして第4位の日本が7560億ドルとなっています。輸出額で比較すると、中国が日本の4倍以上、ドイツも日本の2倍以上の規模を誇っています。

特に中国との比較では、2000年までは日本の輸出額が2492億ドルだった中国を大きく上回る4792億ドルでした。しかし、日本の輸出額が中国に越されたのは2005年のことで、この年は日本が5949億ドル、中国が7620億ドルと、中国の輸出額が急速に増加しました。そして、2010年には中国の輸出額が1兆5777億ドルに達し、アメリカ(1兆2784億ドル)、ドイツ(1兆2584億ドル)をも追い越し、輸出額で世界第1位となりました。

また、1995年時点では、ドイツの輸出額が5234億ドル、アメリカが5847億ドル、そして日本が4431億ドルと、「三大輸出大国」とも言える状況でした。しかし、その後の約20年間で日本はドイツやアメリカに倍以上の差をつけられ、現在では第4位というポジションに落ち着いています。

これらのデータは、日本が依然として輸出大国でありながらも、内需への依存度が高い特性を持つことを示しています。一方で、グローバル市場での競争力強化と、国内市場の持続的な成長を両立させる必要性があることも浮き彫りになっています。これからの日本経済を考える上で、内需と外需のバランスをどのように最適化していくかが重要な課題となりそうです。

IMFによる2022年の名目GDPランキングでは、アメリカが25兆4627億ドルと桁違いの額で第1位、中国が17兆8863億ドルで第2位、日本が4兆2375億ドルで第3位、ドイツが4兆0856億ドルで第4位となっています。このデータを見ると、日本は僅差ではありますが名目GDPでドイツを上回っています。

しかしながら、2022年時点で名目GDPではドイツを上回っているものの、2024年にはドイツが日本を追い抜くという予測もあります。この背景には、日本とドイツの経済構造の違いが大きく関係していると考えられます。日本はGDPの8割以上を「内需」で賄う「内需主導型経済」であるのに対し、ドイツは日本の倍以上の輸出額を誇る「輸出大国」として知られています。

さらに、「内需」を生み出している総人口に目を向けると、2022年時点で日本の総人口は1億2510万人であるのに対し、ドイツは8400万人と日本の約7割程度に過ぎません。それにも関わらず、ドイツは日本に匹敵するGDPを稼ぎ出しているのです。このことから、ドイツは内需に加え、輸出を軸とした効率的な経済運営を行っていることが浮かび上がります。

また、ドイツは「1時間当たりの生産性が高い仕事をしている国」として知られており、この点もドイツの高い経済効率性を説明する鍵となります。具体的には、ドイツの製造業が世界市場で高い競争力を持ち、特に自動車や機械といった分野で圧倒的なシェアを誇ることが挙げられます。また、職業訓練制度や労働者の高いスキル水準も、ドイツの生産性の高さに寄与している要因といえるでしょう。

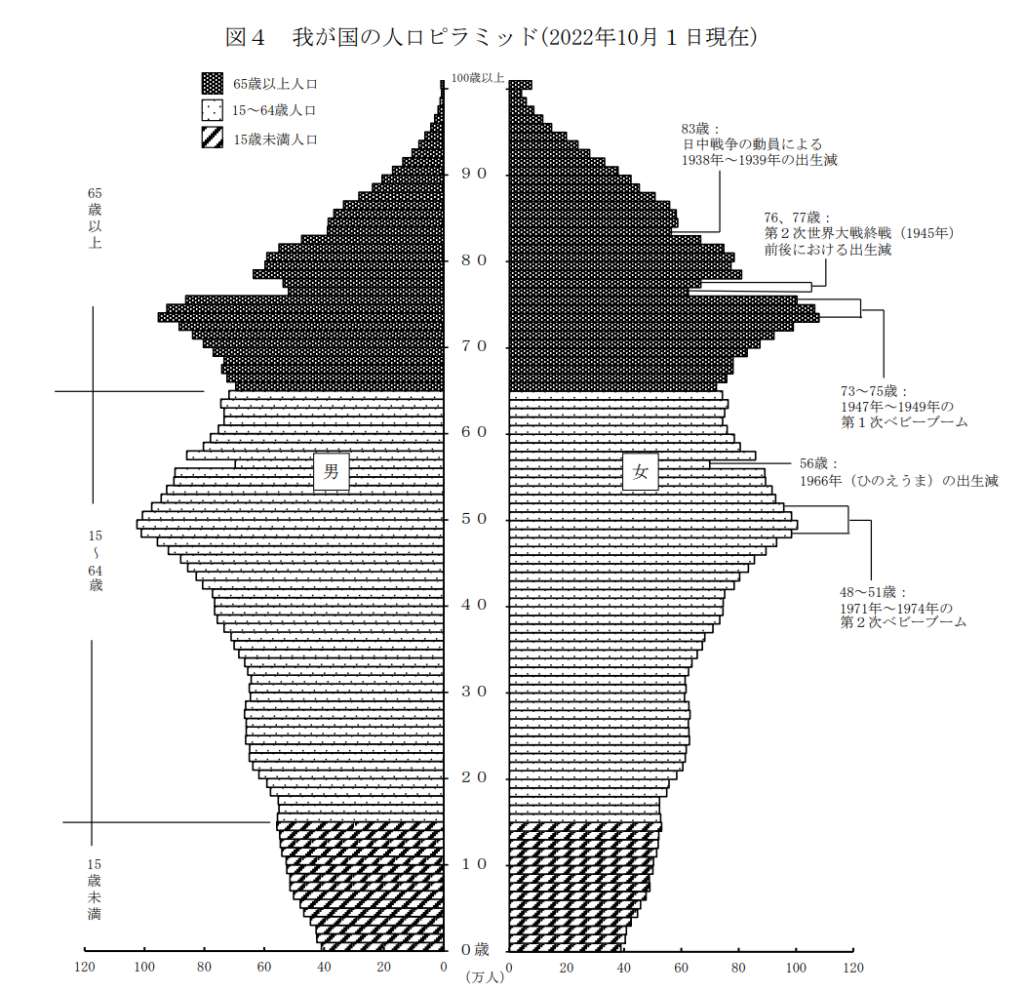

一方で、日本は総人口がドイツよりも多いものの、少子高齢化や労働力人口の減少が経済成長を制約する要因となっています。さらに、内需に依存する経済構造は、外需に比べて成長のスピードが限られるという特性を持っています。そのため、日本が持続可能な成長を実現するためには、労働生産性の向上や技術革新を進める必要がありそうです。

「内需」を生み出しているのは国民

社会の「活力」は経済活動のみで決まるわけではありませんが、経済が堅調に成長することで、所得が増え、家計が潤えば、生活必需品を購入するだけでなく、文化や芸術にも多くの時間とお金を費やすことができるようになります。その結果、物質的な豊かさだけではなく、本物の「豊かさ」を享受できる社会が実現するのだと思われます。

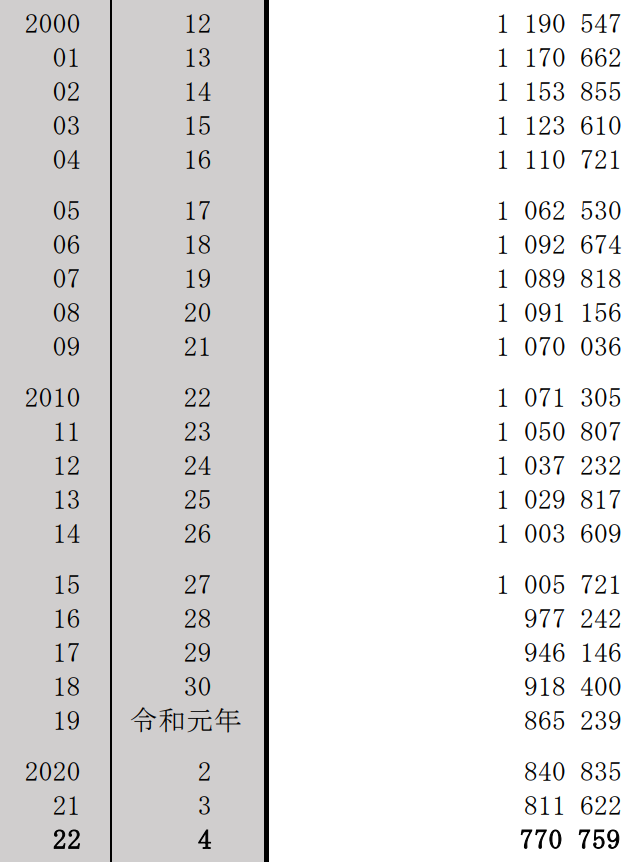

2023年現在、日本は名目GDPで世界第3位の地位を維持していますが、そのGDPの8割以上を「内需」に依存していることが特徴的です。しかし、「内需」の基盤となる総人口は、2008年の1億2807万人をピークに減少を始め、15年後の2023年には1億2445万人と、約363万人の人口が失われました。この人口減少は、日本の経済活動全体に大きな影響を及ぼしています。

さらに、未来の人口動態を示す出生数に目を向けると、2008年の出生数が109万人だったのに対し、2022年にはわずか77万人と、30万人以上減少しました。この数字は、今後の労働力人口の減少を示唆しており、日本経済にとって深刻な課題となっています。15歳未満の人口も、2022年時点で1450万人と総人口の11.6%を占めるに過ぎず、この割合は過去最低を記録しています。

こうした少子高齢化と人口減少の問題が進行する中で、日本の経済を支える「内需」はどのように変化していくのでしょうか。現状のままでは、内需の縮小が避けられず、経済成長を阻害する要因となる可能性が非常に高くなっています。

日本がこれからも経済的に豊かで活力ある社会を維持するためには、人口減少や少子高齢化という現実に向き合い、長期的な視点で解決策を講じる必要がありそうです。

「内需主導型経済」と人口減少社会、そして今の物憂げな雰囲気

最近、なんとなく社会全体の活力が欠けているように感じる人は少なくありません。このような感覚の背景には、経済的な側面が大きく関わっている可能性があります。

まず、日本は依然として世界第3位の名目GDPを誇る経済大国であり、輸出額では世界第4位を維持する輸出大国でもあります。この点では、国際的に見ても日本の経済力は依然として高いといえます。しかし、その経済構造を詳しく見ると、日本経済の大部分を支えているのは「内需」であり、GDPの84.9%が国内需要によって成り立っています。

その一方で、「内需」を支える源泉である人口が急速な減少傾向にあります。総人口は2008年の1億2807万人をピークに減少を始め、2023年には約1億2445万人となり、この間に約363万人が減少しました。この人口減少は、労働力や消費者層の減少を意味し、「内需」の縮小につながる懸念があります。

さらに、未来の人口動態を占う重要な指標である出生数も、2008年の109万人から2022年には77万人へと減少しており、約30万人もの差が生じています。これに伴い、15歳未満の人口割合も11.6%(2022年)と過去最低水準となっています。このような少子化の進行は、長期的に日本の経済活力を削ぐ要因となっています。

「内需」が日本経済を長年支えてきたものの、人口減少という大きな課題に直面し、将来的な内需の縮小が避けられない現状が浮き彫りになっています。その結果として、「なんとなく活力がない」「社会全体が元気を失っている」といった感覚が醸成されているといえそうです。

日本が再び活力を取り戻し、社会全体が元気を取り戻すためには、個人、企業、政府が一体となって取り組むべき課題が山積しています。それらを一つ一つ解決していくことで、未来への希望を再び見出していきたと思います。

【参考・引用元】

・『令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況』厚生労働省(2023)

・『輸出額の対GDP比(上位50)』一般財団法人国際貿易投資研究所(2023)

・『世界各国の輸出額-上位60』一般財団法人国際貿易投資研究所(2023)

・『令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況』厚生労働省(2023)

・『人口推計2022年(令和4年)10月1日現在』総務省統計局(2023)