『人手不足』と『人材過剰』の遷り変り。

近年、仕事を通じてお会いする経営者や役員の方々から、「求人を出しても人が採れない…」、「人材が不足して困っている…」という声を頻繁に耳にします。日本の労働市場はここ十数年で大きく変化しており、採用環境の激変が浮き彫りになっています。

2000年代前半、いわゆる『就職氷河期』に就職活動を行った私からすると、現在の求人数が多く求職者が少ない状況は、求職者目線ではなんとも羨ましい状況に映ります。私が経験した時代は典型的な「買い手市場」であり、採用側が圧倒的に有利でした。当時、採用担当者の中には高圧的な態度で接する方も少なからずおられ、就職活動そのものが厳しい試練だったことを今でも覚えています。

おおよそ1995年頃から2005年頃までが国からも認定された『就職氷河期』で、まさに買い手市場の時代でした。その後、2010年頃から始まったと言われる『売り手市場』は、現在に至るまで続いています。この売り手市場では、求職者の立場が相対的に強くなり、企業は採用戦略を抜本的に見直さなければならない状況となりました。

就職氷河期世代の就職活動は、エントリーシートや面接での自己アピールに注力することが必須でした。「志望動機」や「自分の強み」を明確化するために自己分析を行い、企業に対して「自分がいかにその企業で貢献できるか」を徹底して理論武装して臨む必要がありました。

一方、現在の売り手市場では状況が逆転しています。企業側が求職者に対して、自社の魅力をいかに効果的にアピールできるかが採用活動の鍵となっています。企業は従来の採用手法に加え、SNSを活用した採用活動や、企業ブランディングを強化して自社の魅力を伝える取り組みが増えています。また、採用のミスマッチを減らすために、インターンシップや職場見学といった具体的な職場体験の機会を提供する企業も増加傾向にあります。

「当社で働くメリット」や「当社の社風」、さらに具体的な報酬や働きがいについて、求職者に魅力的に伝える必要性がこれまで以上に高まっています。

「人が募集しても集まらない」、「採用が厳しい」といった経営者、採用担当者の悲痛な声を聞きますが、では実際、現在どの程度『人手不足』なのでしょうか。

これからの採用戦略を考える上でも、その状況をざっと把握してみたいと思います。

近年の『人手不足』の始まりは2013年頃から。

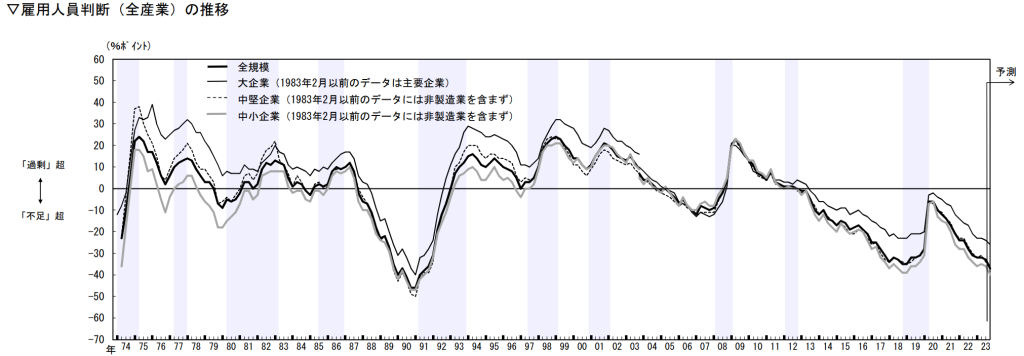

「人手不足」や「人材過剰」を示す際に、最もよく引用される調査・統計の一つが、日本銀行が実施する「全国企業短期経済観測調査」、通称「日銀短観」の雇用人員判断です。

日銀短観では、D.I(Diffusion Index:拡散指数)を用いて、企業の雇用人員の過不足や業況感を数値化しています。具体的には、D.Iは企業の回答結果をもとに計算され、指数がマイナスであれば企業が「人手不足」状態にあることを示し、プラスであれば企業内の人員が「過剰」気味であることを示します。

この指標に基づくと、日本企業が本格的に「人手不足」の状況に直面し始めたのは2013年頃からであることが明らかです。特に、建設業や介護業界、IT業界などでは人手不足が顕著であり、企業は採用戦略の見直しを余儀なくされています。

さらに、D.Iのトレンドを見ると、少子高齢化や働き方の多様化などの影響を受け、人材の需給バランスが継続的に崩れつつあることが読み取れます。これは、単に労働人口が減少しているだけではなく、求職者が希望する職種や働き方と、企業が求める人材像とのミスマッチが背景にあるとも考えられます。

「バブル経済の崩壊」「リーマン・ショック」「コロナ禍」。

2013年頃から始まった『人手不足』問題は、年を追うごとに深刻化しています。この背景には、少子高齢化の進展による労働人口の減少や、多様な働き方へのニーズの高まりなど、複数の要因が絡んでいます。

2020年には、新型コロナウイルス感染症の拡大による行動制限が課せられたことで、一時的に『人手不足』が緩和されました。観光業や飲食業などのサービス業を中心に需要が大きく落ち込み、多くの企業が採用を控える動きが見られたためです。しかしながら、2021年には順次経済活動が再開され、企業が再び人材を求めるようになると、直ちに『人手不足』が露呈しました。

さらに、2023年9月に実施された調査では、企業規模全体での雇用人材判断が△33と、過去30年間で最も深刻な状況にあることが明らかになりました。この数値は、労働市場における需要と供給のギャップを示しており、製造業や物流業、小売業など幅広い業界で影響が見られます。

企業規模別に見ると、人手不足の状況は以下のような傾向を示しています。

中小企業△36

中堅企業△34

大企業 △24

ここからも中小企業は、特に厳しい状況に直面していることがわかります。一方で、大企業も比較的高い給与水準や福利厚生を提供できるにもかかわらず、人材確保に苦労している点は注目に値します。これは、大企業であっても求められるスキルの専門性が高まっていることや、若年層を中心に働き方に対する価値観が多様化していることが一因とも考えられます。

1987年から1991年までの期間は、日本の経済が異常な過熱を示した「バブル経済期」として知られています。この時期は、不動産や株式市場が過熱し、経済全体にわたる過剰な投資と消費活動が行われていました。しかし、このような経済な過剰過熱は長続きせず、日本が「失われた〇〇〇年」と呼ばれる停滞期に突入する分水嶺となります。

1991年2月の調査では、経済の過熱を反映する形で、企業規模全体でのDI(人手不足指数)が△46に達しました。規模別では、中小企業が△47、中堅企業が△50、大企業が△40という結果で、すべての規模で深刻な『人手不足』が見られました。この『人手不足』の状況は約5年にわたり続き、経済活動の過熱とその後の崩壊を象徴する時期となりました。

一方で、1993年頃から急速に経済状況が悪化し、『人材過剰』(人手余り)の状態に転じました。この時期には、新卒者が正社員として雇用される機会が大幅に減少し、いわゆる「就職氷河期」が到来しました。1993年から2005年頃までの約12年間にわたり、多くの若者が安定した雇用を得ることができず、数百万人規模の未就職者を生み出す結果となりました。

さらに、2008年9月に発生した「リーマン・ショック」による世界的な金融危機も、『人材過剰』の状況を引き起こしました。この危機の影響で、2008年後半から2011年頃までの比較的短期間ではありますが、企業が求人数を大幅に削減し、雇用情勢が再び悪化しました。

これらの歴史的な流れを見ると、日本の労働市場は経済状況の変動に敏感に反応していることがわかります。『人手不足』と『人材過剰』という二つの対極的な状態を繰り返す中で、企業と労働者の双方が適応を迫られてきました。

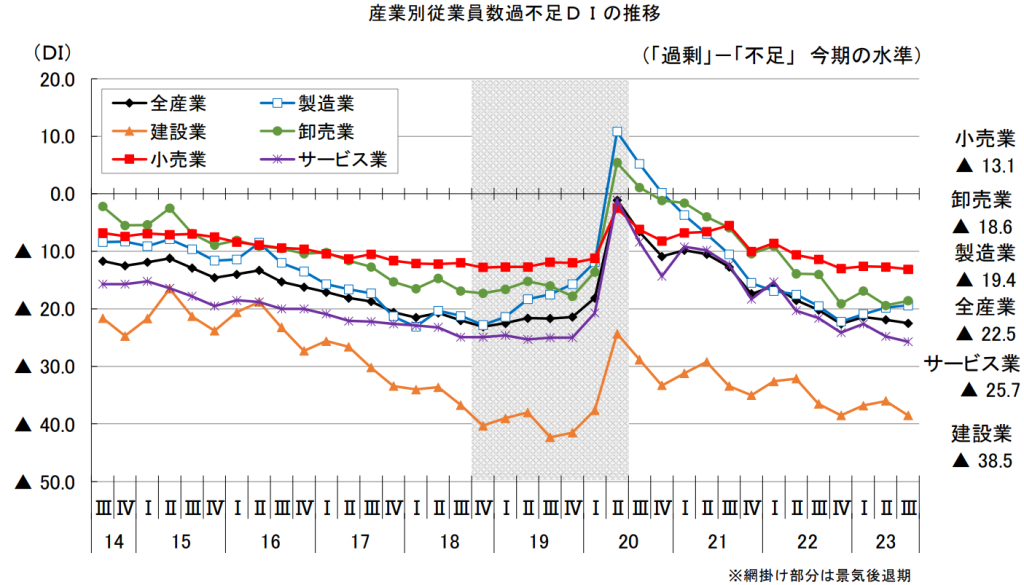

産業別では建設業の『人手不足』が際立つ結果に。

調査結果から、現在の労働市場は中小企業や大手企業といった従業員規模にかかわらず、『人手不足』の状況が広がっていることが分かります。それでは産業別の『人手不足』の状況については、どのような傾向が見られるのでしょうか。独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によると、産業別の『人手不足』を示す数値は、

小売業△13.1

卸売業△18.6

製造業△19.4

サービス業△25.7

建設業△38.5

となっており、すべての産業で『人手不足』が顕在化していることがわかりますが、とりわけ建設業における『人手不足』は深刻な状況にあります。この背景には、建設需要の高まりや、高齢化による現場作業員の減少が挙げられます。さらに技術者や熟練作業員の不足が顕著となっています。

サービス業でも△25.7という高い数値が示しているように、『人手不足』が深刻化しています。これは、飲食業や宿泊業などの業種において、コロナ禍からの回復に伴い需要が急増した一方で、従業員の確保が追いついていない状況があります。

また、製造業や卸売業でも『人手不足』が進行しています。これらの業界では、従来型の現場労働力だけでなく、デジタル技術やAIを活用できる高度な知識・技術を有した人材の不足が課題となっています。

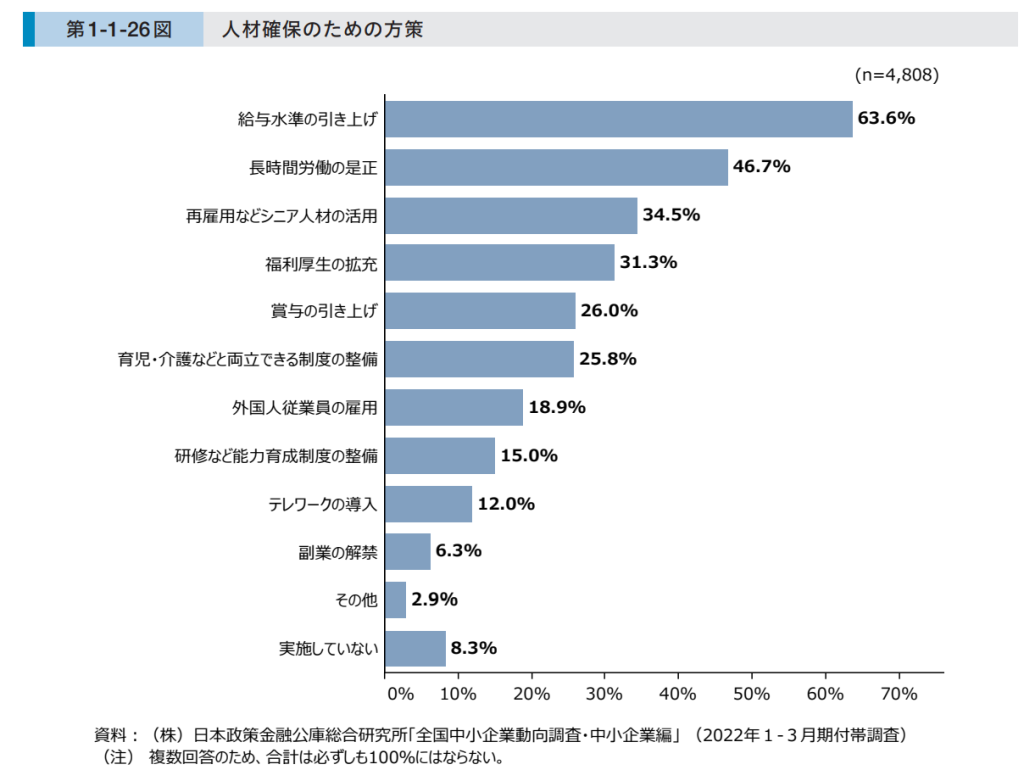

人材確保の施策は「給与水準を引き上げる」。

企業規模や産業を問わず、全般的に『人手不足』に陥っている状況についておおよその傾向が把握できました。

最後に、企業が人材を確保するためにどのような施策を講じているのかを見てみましょう。

企業等の人材不足、人材確保に対する対応策としては、

「給与水準の引き上げ」63.6%

「長時間労働の是正」46.7%

「再雇用などシニア人材の活用」34.5%

「福利厚生の拡充」31.3%

「賞与の引き上げ」26.0%

「育児・介護などと両立できる制度の整備」25.8%

「外国人従業員の雇用」18.9%

「研修など能力育成制度の整備」15.0%

となりました。

この調査結果では、「給与水準の引き上げ」が最も多い『人手不足』解消策として挙げられています。企業は人材確保のために報酬面での魅力を高めようとしていますが、実際には、経済的な制約や業界の慣行などから、給与水準の引き上げに踏み切れない企業も少なくありません。

また、「長時間労働の是正」が次いで多い施策となっている点も注目されます。「再雇用などシニア人材の活用」や「福利厚生の拡充」も重要な施策として挙げられています。

いつかは『人材過剰』の時期が訪れる…?

今回は『人材不足』の状況について概要を見てきました。これまでの経験則から見ると、『人手不足』の時期と『人材過剰』の時期は、10年から15年のスパンで交互に訪れる傾向があります。

例えば、2008年の「リーマン・ショック」に端を発する世界的な経済危機の余波による『人材過剰』の時期が続き、それを脱したのが2011年頃でした。それから約12年が経過し、現在では再び『人手不足』が深刻な課題となっています。このように、労働市場は歴史的に景気循環と密接に関係しており、『人手不足』の時期が長く続いたとしても、いずれは『人材過剰』のフェーズが訪れることが過去のデータからも示唆されています。

では、現状の『人手不足』がどのように変化し、『人材過剰』の時期に移行する可能性があるのでしょうか。

これは、経済状況や産業構造の変化、技術革新の進展、そして労働市場のグローバル化など、複数の要因に影響されます。少子高齢化が進行する日本では、労働人口が減少しており、『人材過剰』の状況が過去と同じ形で訪れるかどうかは不透明ではありますが、

過去の歴史から学びつつ、労働市場の変化に適応する準備を日頃から心掛けておくことが求められていると言えます。

【参考・引用元】

・『第198回全国企業短期経済観測調査-2023年9月-』日本銀行調査統計局(2023)

・『第173回中小企業景況調査(2023年7‐9月期)』独立行政法人中小企業基盤整備機構(2023)

・『2023年版中小企業白書 小企業企業白書』中小企業庁編(2023)