人口減少社会と若手人材の不足

私たちは、各企業の「基本理念」に基づき、その理念を「採用」「教育」「処遇」の分野に浸透させ、質的向上をたかるため、各社固有の歴史に基づき『物語』ストーリーを描き、企業と求職者の間に理解と共感を生み出す仕事を行っています。各社固有の歴史と基本理念に根ざした物語・ストーリーは「この会社で働くこと」の意味を求職者に伝える大切なツールとなります。

とくに近年、人口減少の影響が企業の採用活動において顕在化し、多くの企業が「人が採れない」という深刻な課題に直面しています。この課題は単なる一時的な現象ではなく、日本社会全体の構造的な問題として今後も継続することが濃厚といえます。

かつて1990年代後半から2000年代前半の「就職氷河期」においては、新卒者が企業に必死で「選ばれる」ための努力を強いられました。当時の若者にとって、就職活動は生存競争さながらの熾烈なものであり、企業側が圧倒的な優位性を持つ労働市場でした。

しかし2010年代に入るとその様相は一変します。現在では企業が求職者、とりわけ若い世代に「選ばれる」存在になる必要が生じています。採用戦略の主軸は「どれだけ魅力的な職場であるか」、「どれだけ個人の成長や多様性を尊重するか」という点にシフトしています。

こうした背景には、日本の人口構造の変化が大きく影響しています。たとえば、新卒者採用や若手社員のキャリア採用の対象となる20~29歳の人口推移を見てみると

2000年は18,247,000人

2010年は13,916,000人

2020年は12,704,000人

2022年は12,675,000人

このように、20年あまりの間に若年層の労働市場供給人口は550万人以上減少しています。さらに2022年時点では、10~19歳の人口が10,820,000人、0~9歳の人口が9,195,000人と、今後も若年層の労働人口が減少していくことは避けられません。

この減少は、単に「採用の困難さ」を意味するだけではありません。日本全体の経済活動の低下、地域間での人材偏在、社会保障の持続性など、さまざまな困難な課題を惹き起こしています。

「売り手市場」では採用側の企業が「選ばれる」立場に。

特に1990年代後半から2000年代初頭の「就職氷河期」と呼ばれる時代、多くの求職者(特に新卒者)は企業等に採用されるため、自らを売り込む事前準備として「自己分析」「自己PR」「業界・企業研究」「OB・OG訪問」「模擬面接」など、多くの時間を費やし「選ばれる」ため就職活動に臨んでいました。この時期は採用側・企業側がかなり立場の強い「買い手市場」でした。

一方で、現在の労働市場は求職者側の「売り手市場」と呼ばれる状況にあります。求職者が企業よりも優位に立ち、企業側が求職者に「選ばれる」ための努力を求められる時代と言えます。この転換は、日本の人口減少に伴う労働力不足や、若年層の価値観・労働観の変化が背景にあります。

現代の若者は、「企業文化が自分に合っているか」「自身の成長の機会があるか」「社会に対して意義のある仕事ができるか」など、より多面的な基準で企業を評価しているといわれます。このような時代において、企業が求職者に「選ばれる」ためには、求職者が会社のことを理解し、共感されるための準備を整えることが大切になります。

「選ばれる」準備の一つの方法として、自社の歴史と基本理念を中心に据えたストーリー=『物語』を描くことがあげられます。求職者との対話を通じて、次世代を担う人材を引きつけること。これが「売り手市場」における企業側の「選ばれる」ための準備だと私たちは考えます。

採用における「有用性の高いコンテンツ」。

採用活動において、各企業が固有の『物語』ストーリーを描き出し、それを求職者に伝えることで理解と共感を得ることは、採用戦略の重要な要素と言えます。この点において、Google AdSense(コンテンツ連動型広告サービス)から多くのヒントを得ることができます。

Google AdSenseが広告をサイトに掲載する際、そのポリシーの一つとして掲げているのは、「ユーザーがアクセスしたくなるような、独自性と関連性の高いコンテンツ」です。この中でも特に『独自性』は、企業の「採用力」を高める観点からも見逃せない要素です。

Googleが『独自性』を「有用性の高いコンテンツ」として定義している背景には、AI技術の進化があります。現在、AIによる文章生成はますます精度を高めており、瞬時に高品質な文章を自動作成できるようになりました。しかし、こうした時代だからこそ、「あなたはどう感じるか」や「私はこう考える。それにはこうした理由がある」といった、人間らしい価値判断や視点に基づく『独自性』が、他社(AI)との差別化を図るためのポイントとなります。

「私たちの会社はこのようなことを大切にしています。」

「私たちはこのような人たちのために仕事をしています。」

「私たちの仕事は社会のこのような部分で貢献しています。」

こうした視点から実際の出来事や会話をもとに描かれる「独自性」のあるエピソードは、数多くの求人企業の中から1社を選ぶ際の判断材料として、求職者に重要なヒントを提供します。

AI技術を生み出しているGoogleが、AIによる自動生成文書を「有用性の低いコンテンツ」と評価する一方で、人間一人ひとりの異なる思考や視点をもとに書かれた「独自性」のあるコンテンツを「有用性の高いコンテンツ」として重視している点は、とても興味深いものがあります。この評価基準は、情報が瞬時に拡散される現代社会において、特に重要性を増していると思います。

これまで経験してきたGoogle AdSenseで「合格」するサイト作りの根幹には、ユーザーが求める「独自性」と「付加価値の高い情報」を提供することが据えられています。この基本原則は、企業の採用活動にもそのまま応用できます。つまり、求職者が求める自社の特徴(独自性)や、求職者自身も気づいていなかった有益な情報(付加価値の高い情報)を提供することが、成功の鍵と言えます。

『独自性』を持った企業のストーリーは、Google AdSenseがユーザーに「クリックしたい」と思わせる広告を提示するのと同じく、求職者に「応募したい」と感じさせる力を持ちます。「この会社のストーリーに共感した」「この価値観の中で働きたい」と思ってもらうことが、採用の可能性を高めるのではないでしょうか。

私たちの仕事と新卒者の動向について。

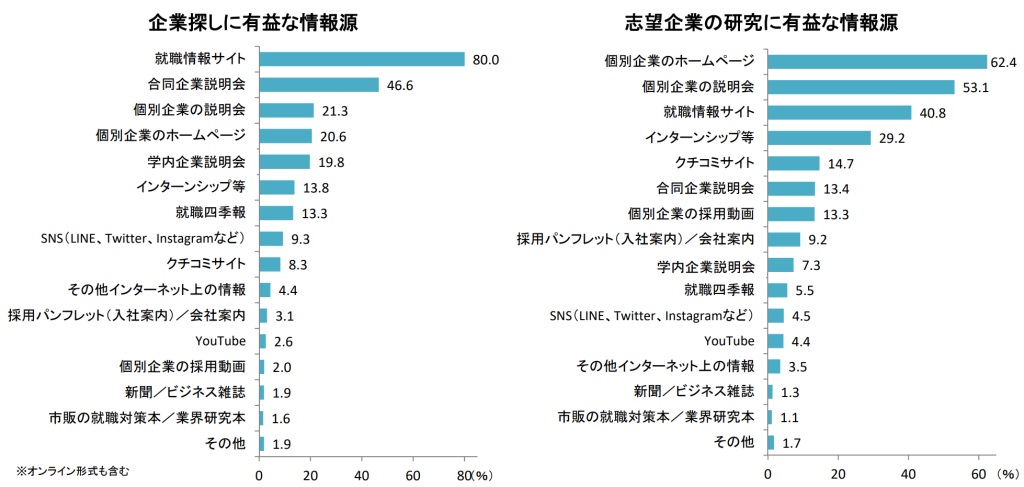

最最に、株式会社ディスコの「2024年卒 採用ホームページに関する調査」結果をご紹介します。2024年卒業予定者に対して、「企業探しに有益な情報源」を尋ねた結果、以下のような回答となりました。

「就活情報サイト」80.0%

「合同企業説明会」46.6%

「個別企業の説明会」21.3%

「個別企業のホームページ」21.3%

この結果から、就職先を探す初期段階では、「就活情報サイト」と「合同企業説明会」が大きな役割を果たしていることがわかります。一方で、企業探しの次のステップである「志望企業の研究に有益な情報源」については、

「個別企業のホームページ」62.4%

「個別企業の説明会」53.1%

「就職情報サイト」40.8%

となり、この調査結果から、志望する企業について詳しく調べる段階では、「個別企業のホームページ」が最も重要な情報源となっていることが分かります。

初期段階では広範な情報を得るために活用される就活情報サイトや合同説明会が、次の段階では具体的な企業研究に移行し、その際には企業自身が発信する情報が重視されるという構図が見えてきました。この結果は、企業がホームページを通じて独自性ある有益な情報を発信することの重要性を示唆しています。

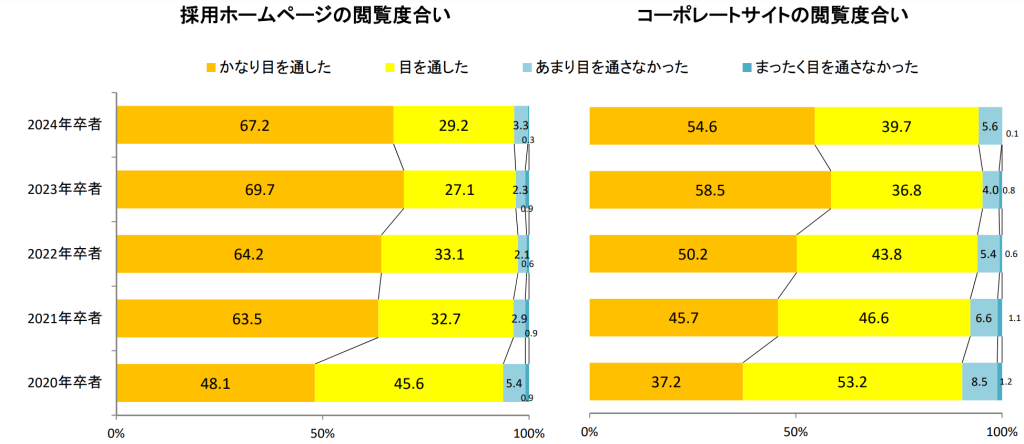

また、就職活動中に、個別企業の採用ホームページを「かなり目を通した」と回答した新卒者は7割弱に達しており、非常に高い割合であることがわかります。

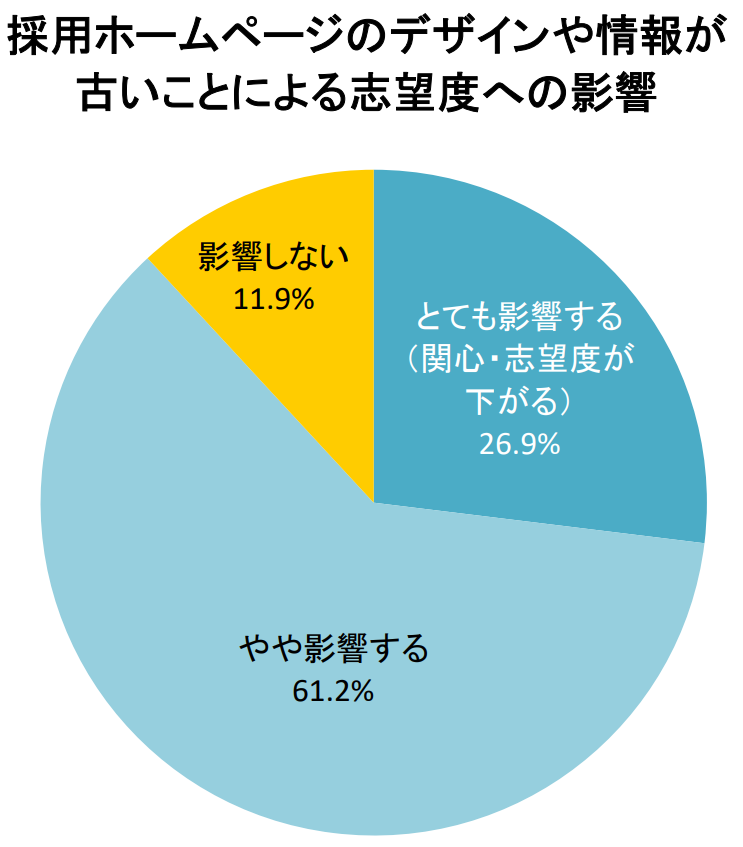

採用側の企業として、多くの新卒者が「かなり目を通している」採用ホームページにおいて、特に留意すべき点は、ホームページのデザインや掲載情報の「鮮度」です。デザインや情報が古い場合、求職者の志望度に与える影響についての調査結果は以下の通りで、

「とても影響する(関心・志望度が下がる)」26.9%

「やや影響する」61.2%。

これらの結果から、採用ホームページにおける情報の「鮮度」やデザインの適切さが、求職者の志望度に大きく影響する重要なポイントであることが読み取れます。情報の鮮度を維持し、視覚的にも魅力的なホームページを提供することは、企業が求職者からの関心を高め、志望度を向上させるために不可欠といえます。

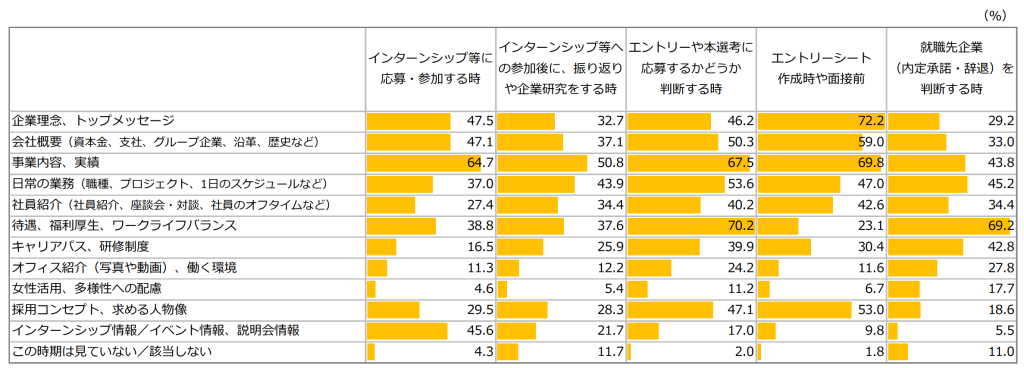

さらに、選考プロセスのフェーズによって、求職者がよく閲覧する採用ホームページのコンテンツが変わることも重要なポイントです。例えば、「エントリーや本選考に応募するかどうかを判断する時」によく閲覧されるコンテンツは次の通りで、

「待遇、福利厚生、ワークライフバランス」70.2%

「事業内容、実績」:67.5%

「日常の業務」:53.6%。

これらの情報は、求職者が企業の全体像や労働条件を理解し、自分の希望に合っているかどうかを判断するために必要な基本情報といえます。

一方、具体的な選考が進むと、求職者は企業の内面や理念に関心を寄せるようになります。「エントリーシート作成時や面接時」によく閲覧されるコンテンツは以下の通りで、

「企業理念、トップメッセージ」72.2%

「事業内容、実績」69.8%

「会社概要」59.0%

このように、選考プロセスが進むにつれて、求職者は企業の理念やトップのメッセージといった、企業の「本質」を深く知ろうとする傾向が見られます。

さらに、最終的に内定承諾を決める段階では、再び労働条件や実務についての情報に注目が集まります。この段階で重視されるコンテンツは、

「待遇、福利厚生、ワークライフバランス」69.2%

「日常の業務」45.2%

「事業内容、実績」43.8%。

このタイミングでの判断材料は、応募前の検討時と似ていますが、より具体的に自分の将来を想像するための情報が求められます。

採用ホームページ運用のポイントとしては、求職者が選考の進行段階によって注目するコンテンツが異なることを理解し、それに対応した情報を適切に提供することが重要となります。求職者が初期段階で求める実務的な情報(待遇や仕事内容)から、選考段階で必要となる理念やビジョン、さらには最終判断に影響を与える詳細な待遇情報まで、フェーズに応じて分かりやすく整理された構成にすることが求められます。

私たちは、各企業に固有の歴史と基本理念に基づき、各企業が持つ独自性ある魅力を掘り起こし「有用性の高いコンテンツ」の作成を通じて、採用活動のサポートしています。

【参考・引用元】

・『人口推計 各年10月1日現在人口』総務省統計局

・『2024年卒 採用ホームページに関する調査』株式会社ディスコ(2023)