勤続10年以上の中堅社員が辞める時代

「最近は新入社員だけではなく、中堅社員も辞めてしまう…どうしたらよいのか」。

このような悩みを聞くことが多くなってきています。

現在でも完全に崩れた訳ではない「日本的経営」、つまり、日本における特徴的な雇用慣行といわれる①新卒者一括採用、②年功序列的処遇制度、③(結果としての)終身雇用。これらの3つを柱とする仕組みは、いまだに企業文化の根底に残っています。

その特徴の一つが、学校を卒業したばかりの若者を新卒として採用し、社内のさまざまな部署に定期的に異動させながら、将来の管理職・経営者に必要な知識・技能・マネジメント経験を積ませるというものです。これらの結果として、10代後半から20代で入社し、60代の定年まで一つの会社でキャリアを完結させる—このような“理想的な”労働・雇用モデルが日本の人事労務管理諸制度の前提となってきました。

このモデルに照らせば、キャリアの途中にある30代~40代の“中堅”社員が退職・転職するという現象は、個人にとっても企業にとっても大きな“損失”と映ります。では、新卒入社後、10年以上の経験を積んだ中堅社員が会社を辞めるという現象は、どのように理解すればよいのでしょうか。これからの人事制度を考える上でも、過去と現在の離職の状況を比較しながら考察していきたいと思います。

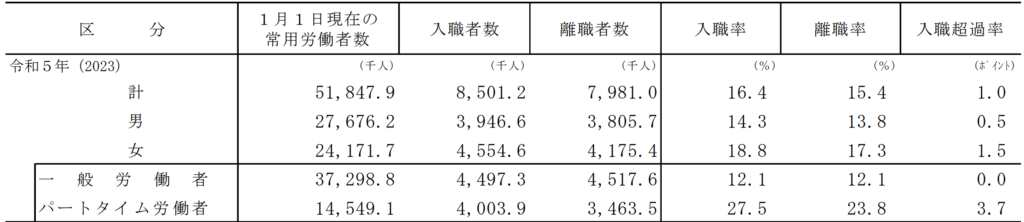

厚生労働省が2024年8月に公表した「令和5年雇用動向調査結果」によると、2023年1月1日時点の労働者数は51,847,000人で、そのうち正社員(一般労働者:期間の定めのない労働者)は37,298,000人でした。そして、この約3,700万人の正社員のうち、2023年1月から12月までの1年間で4,517,000人が離職しています。つまり、正社員の離職率は12.1%(離職率=離職者数 ÷ 1月1日現在の一般労働者数 × 100)であり、2023年には正社員の1割以上が離職を経験していることになります。

正社員(一般労働者)の離職傾向を男女別に見ると、2023年の離職者数は男性が2,573,000人、女性が1,944,000人となっており、数としては男性の方が多くなっています。次に、産業別に正社員(一般労働者)の離職者数を見てみると、最も多いのは「医療、福祉」で、年間734,600人が離職しています。これに続くのは「卸売業・小売業」が675,200人、「サービス業(他に分類されないもの)」が616,700人、「製造業」が573,200人、「宿泊業・飲食サービス業」が370,300人となっています。

離職の理由:20代は「仕事の内容」、30代は「給料」、40代以上は「人間関係」

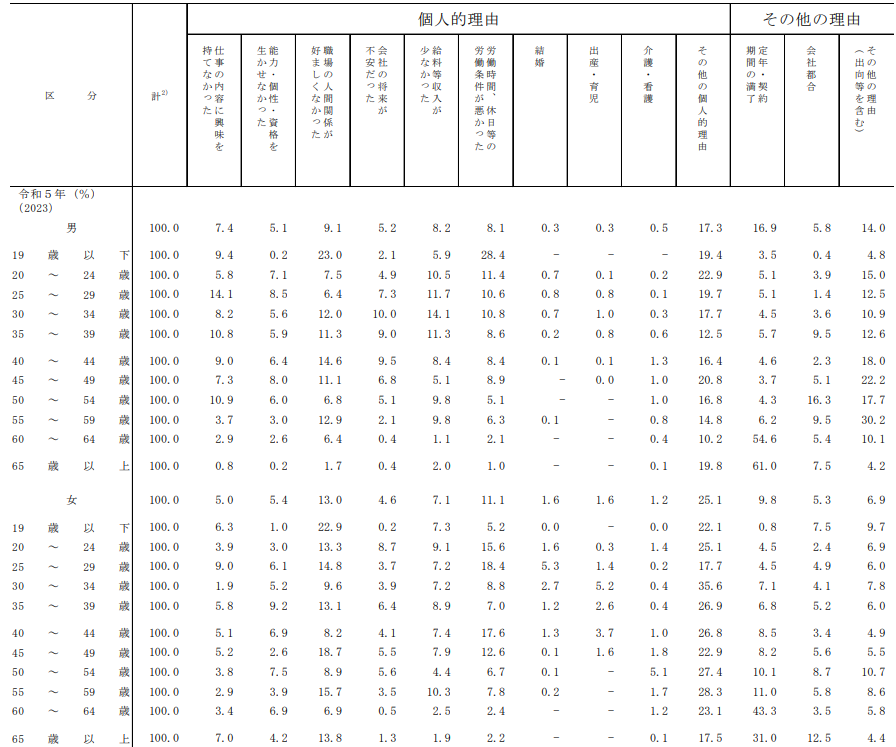

転職者が前職を辞めた理由を見てみると、男女ともに「その他の個人的理由」が最も多く挙げられています。

もう少し詳しく見てみると、まず男性20~24歳では「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」が11.4%と「その他の個人的理由」に次いで高い割合を占めています。25~29歳になると「仕事の内容に興味を持てなかった」が14.1%と最も多くなり、離職理由の中心が労働条件から仕事内容へと移っていることが分かります。

さらに、30~34歳では「給料等の収入が少なかった」が14.1%となり、25~29歳で最多だった「仕事の内容に興味を持てなかった」を上回る結果となっています。

35~39歳では「給料等の収入が少なかった」(11.3%)と同じ割合で「職場の人間関係が好ましくなかった」(11.3%)が挙げられており、人間関係が離職理由として顕著に現れ始める年代といえます。

40~44歳、45~49歳でも「職場の人間関係が好ましくなかった」が離職理由の上位に位置しており、その傾向は続いています。

20~24歳では、多くが大学や専門学校を卒業して初めて職に就くタイミングであり、「労働時間・休日などの労働条件」が離職理由として大きな要因となるようです。一方、入社後数年を経た25~29歳では、「仕事の内容」が自分に合っているかが離職を考える主要な動機となり、30~34歳では結婚や家庭形成といったライフイベントとも重なり、「収入」に対する関心が強まることは、理解しやすい傾向といえるでしょう。

そして、35歳以降になると、「職場の人間関係が好ましくなかった」が離職理由として多く挙げられるようになります。この「人間関係」の中には、上司との関係性、先輩・後輩の関係に加えて、35歳前後では経営層や部下との関係も関わってきます。また、「同期」だった人が上司になったり、「後輩」が先に昇進したりすることで、それまでの関係性に変化が生じ、結果として職場に「居心地の悪さ」を感じることも少なくありません。

このように、ミドル世代以上における「職場の人間関係」は、非常に複雑かつ個人的な要素が絡み合うため、単に「人間関係」として一括りにするのではなく、どのような関係性が離職を決断させたのか、さらに詳しい分析が求められるといえるでしょう。

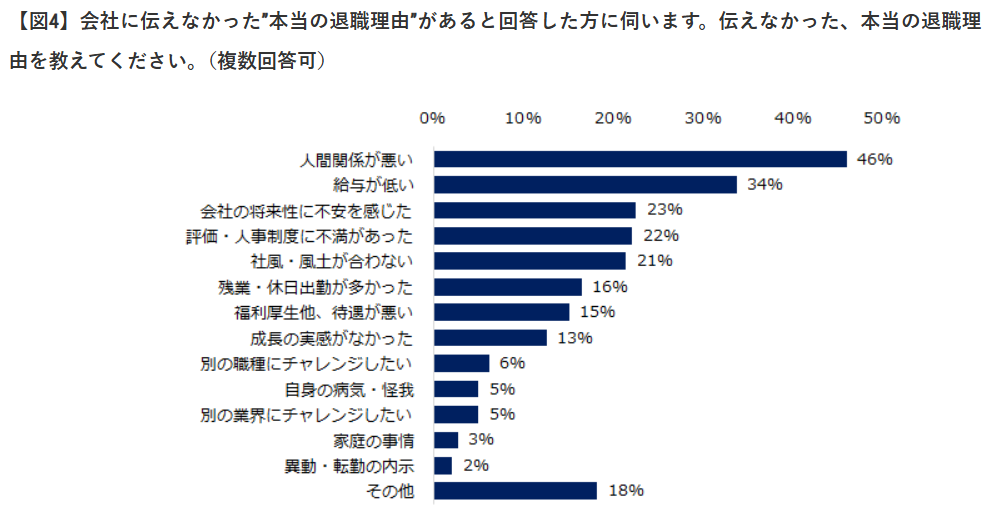

54%が退職時に会社”本当の退職理由”を告げない

エン・ジャパン株式会社が実施した『本当の離職理由』調査(2024年)によると、「退職時に会社に伝えなかった“本当の退職理由”はありますか」との問いに対し、転職経験者の54%が「話しても理解してもらえないと思ったから」「円満退職をしたかったから」といった理由で、実際の退職理由を会社に伝えずに退職していたことが明らかにされています。

会社に伝えなかった“本当の退職理由”としては、「人間関係が悪かった」が最も多く46%、次いで「給与が低かった」が34%、「会社の将来性に不安を感じた」が23%という結果でした。

厚生労働省の「雇用動向調査」では、男性の退職理由として最も多かったのは「その他の個人的理由」(17.3%)であり、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」(9.1%)、「給与等収入が少なかった」(8.2%)、「労働時間・休日などの労働条件が悪かった」(8.1%)と続いています。エン・ジャパンの調査結果と比較すると、「人間関係」や「給与」といった理由がいずれも上位に挙げられており、共通点が見られます。

厚生労働省の調査では、特定の退職理由が際立って多いわけではありませんでしたが、エン・ジャパンの調査では「人間関係」が突出して高くなっている点が特徴的です。これは調査方法の違いによるものと考えられますが、労務担当者としては、従業員の退職理由として共通している点は「人間関係」と「給与」が上位に挙がっていることを把握しておく必要がありそうです。

1年間で離職した正社員は450万人

次に、現在正社員として働いているものの「今の仕事を辞めて別の仕事に就きたい」と考えている人、あるいは「今の仕事に加えて、別の仕事もしたい」と考えている人、すなわち「転職等希望者」について見ていきます。

前述の通り、2023年1月1日時点での正社員(期間の定めのない労働者)は37,298,000人でした。そして、2023年1月から12月までの1年間に転職を希望した正社員は5,510,000人。総数約3,729万人のうち、551万人が転職を希望しているということは、正社員の約14.7%が転職を希望している計算になります。

雇用形態を問わず(正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず)、年齢階級別に転職希望者数を見てみますと、15~24歳は68万人、25~34歳は246万人、35~44歳は225万人、45~54歳は235万人、55~64歳は134万人と、20代から30代前半の「若手社員」のみならず、30代後半から50代前半の各年齢層で200万人を超える労働者が転職を希望していることが分かります。

学歴別では、25~34歳および35~44歳の年齢層において、大学卒業者の方が転職願望を抱えている傾向が見られます(25~35歳は高校生以下の学歴の転職希望者は75万に対して、大学卒者は112万人が転職を希望している。35~44歳においては高校生以下の学歴の転職希望者は79万人に対して、大学卒者は84万人が転職を希望している、といったように、大学卒業者の転職希望者がやや多くなっています)。

大学を卒業し、新卒として企業に入社。社内で教育訓練を受けながら、さまざまな部署を経験し、やがて管理職に登用され、社内選抜を経て経営層に組み入れられていく。こうした長期勤続を前提とした教育訓練、ジョブローテーション、年功的に運用されることの多い職能資格制度や定期昇給制度といった日本的雇用慣行だけでは、他社への労働移動(転職)を抑えることが、次第に難しくなってきているようです。

このような状況を見ると、「3年続けばその後は長く勤める」と言われていた“若年層の早期離職”という現象は、もはや若者に限った話ではなくなっているように見えます。むしろ、30代・40代とキャリアを積んできたミドル層であっても、若年層と同程度に転職願望を抱えている人が増えていると言えるでしょう。

続いて、いわゆる正社員(一般労働者)の離職者数の推移を見てみましょう。「最近はすぐに辞めてしまう従業員が増えている」と囁かれることの多い昨今ですが、実際の離職者数を見ると、2021年の1月から12月までの1年間で4,129,900人でした。翌2022年は4,414,900人、2023年は4,517,600人が1年間で離職しており、ここ3年間で確かに離職者数は増加傾向にあります。

しかし、離職理由を問わず離職者数の推移を見ますと、1990年代からすでに年間400万人を超える正社員が離職している状況です。2023年の離職者数約450万人を上回る年も複数存在し、とくに2001年には4,822,600人が離職しており、2023年より30万人以上多くなっています。したがって、離職者数の推移だけを見た場合「近年になって特に離職者が急増している」とまでは言い切れない状況にあると言えるでしょう。

近年は「10年以上」勤続の中堅・ベテラン社員が多く離職している

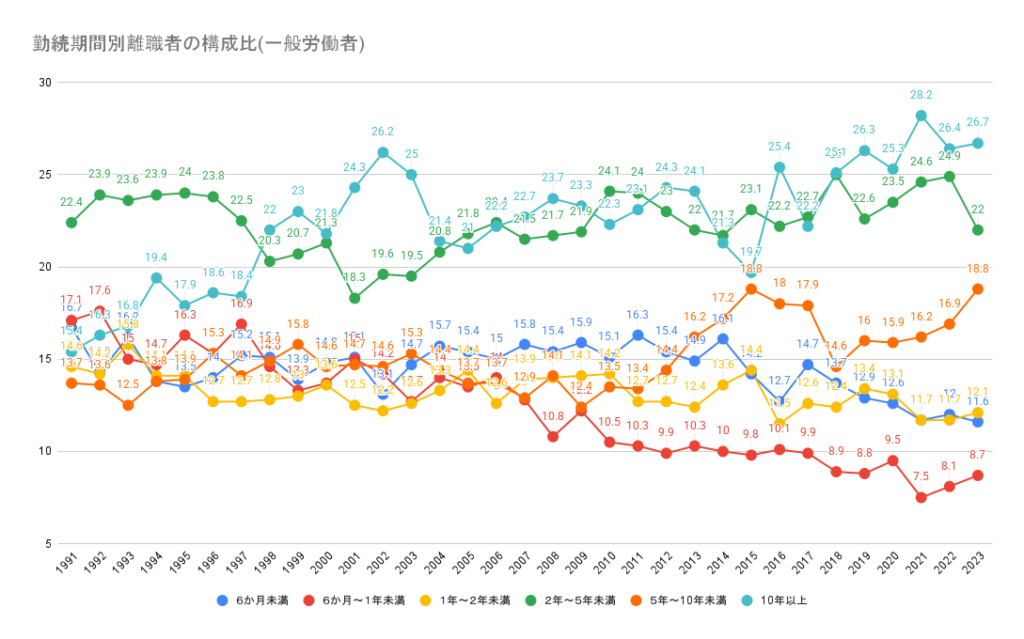

続いて、1年間で離職した人の年代別の構成比を雇用動向調査から見ていきます。これまでは、若手社員の早期離職が労務管理上の課題として取り上げられてきましたが、近年では「10年以上」勤続した中堅・ベテラン社員の離職が目立つようになっています。

とくに2018年を境に「10年以上」勤続していたベテラン(熟練)労働者が最も多く離職しており、その傾向は現在も続いています。2018年「10年以上」勤続者の比率は25.1%と最多となり、その後2021年には28.2%と全離職者の3割弱が「10年以上」勤続者となっています。また、「5年以上10年未満」のまさにこれから会社の中核として活躍が期待される層の離職率も年々上昇しています。具体的には、2018年には全離職者のうち「5年以上10年未満」が14.6%だったのが、2019年には16.0%、2022年には16.9%、そして直近の2023年には18.8%と増加傾向が続いています。

このように勤続年数別に離職者の構成比の推移を見てみると、近年経営者からよく耳にする「最近は新入社員だけでなく、中堅社員も辞めてしまう…」という声が、統計的にも裏付けられていることが分かります。一方で、入社から「6ヵ月未満」および「6ヵ月~1年未満」に離職する、いわゆる早期離職者は、全離職者のうちおよそ2割程度にとどまっています。この点からも「今どきの若者はすぐ辞めてしまう」というステレオタイプ的な見方には注意が必要です。

現在は、若年層よりもむしろ中堅・ベテラン社員の離職が相対的に増加しており、企業にとっては新たな課題となっています。

30代で転職した半数が賃金水準は「変わらず」、3割弱が「増加」。

先に見たとおり、30代の中堅・ベテラン社員の離職理由(「その他」の理由を除く)として最も多かったのは「給料などの収入が少なかった」というものでした。では、実際に転職した人たちは、収入面で改善があったのでしょうか。厚生労働省「雇用動向調査」のデータから、30~44歳で離職・転職した人の賃金変動を見てみましょう。

いわゆる中堅・ベテラン社員と呼ばれる30~44歳の労働者が離職し、新たな会社に雇用された際「1割未満の増減」、つまり転職によって賃金がほとんど変わらなかった人の割合は50.5%と、約半数を占めています。これは1991年以降の推移においても変わらず、転職による賃金変動が「ほとんどない」という傾向は長年続いています。

一方、「1割以上の増加」があった人は28.8%と約3割にとどまっています。長期的な推移を見ると、日本経済が過熱していたバブル期末期の1991年には、転職者の41.0%が「1割以上」賃金が上昇していました。しかし、バブル崩壊後の1997年にはこの割合が17.7%にまで下降。その後も、2012年までは「1割以上」賃金が上昇した人の割合が2割未満にとどまる時期が続きましたが、2013年以降は、徐々にこの割合が増加する傾向にあります。

1990年代前半のバブル経済期には、多くの企業が新卒だけでなく、30~44歳の中堅社員に対しても高い需要を持っており、求職者は現在よりも有利な処遇・賃金を提示する企業への転職を選ぶ傾向が強く見られました。企業側も人材確保のため、他社より高い賃金水準を提示する傾向がありました。現在も「人手不足」や「売り手市場」の状況が続く限り、30~44歳の転職者の中で「1割以上」の賃金増加を得る人の割合は、今後も上昇していくと考えられます。

企業にとっては、採用戦略の一環として、年齢・経験・スキルに応じた適正な賃金提示が、これまで以上に求められそうです。

20代の転職者は34%が賃金水準が「増えて」いる。

最後に、この「売り手市場」における20~29歳の転職時の賃金動向について見ていきましょう。

20~29歳の転職者のうち、転職による賃金の変動が「1割未満」にとどまった人は51.1%で、30~44歳と同様に約半数が「ほとんど変わらない」という結果でした。しかし注目すべきは「1割以上」賃金が増加した人の割合が34.3%と、3割を超えている点です。つまり、20代では比較的多くの人が、より良い労働条件の企業への転職を実現していると言えます。反対に「1割以上」賃金が減少した人は12.9%にとどまっています。

前述の通り、25~29歳の男性における離職理由で最も多かったのは「仕事の内容に興味を持てなかった」(14.1%)というものでしたが、離職者の約3割が転職によって「1割以上」賃金が増加しています。「仕事」を軸に転職した結果として、賃金も上昇している、そうした理想的な転職を実現している20代が、決して少なくないことがこのデータから分かります。

20代の人材を採用したいと考える企業にとっては、「仕事内容」の魅力だけでなく、「賃金」面でも他社と差別化できる工夫がますます求められる時代になっていると言えそうです。

次のコラムでは、30代以降の多くの人が転職理由としてあげている「職場の人間関係が好ましくなかった」、その人間関係の内容について探ってみたいと思います。

【引用・参考文献】

・『-令和5年雇用動向調査結果の概況-』厚生労働省(2024)

・『労働力調査(詳細集計)2024年(令和6年)平均結果』総務省(2025)

・『令和2年転職者実態調査の概況』厚生労働省(2021)

・『性・年齢階級・最終学歴・現在の勤め先での職種、転職回数別転職者割合』厚生労働省(2021)

・『本当の退職理由調査(2024)』エン・ジャパン株式会社(2024)