2024年6月4日の茨城新聞にて勝田環境の堆肥製造に関する記事が掲載されました。

一般社団法人茨城県産業資源循環協会第12回定時総会にて、

勝田環境株式会社 RC事業部業務課 水野修敬さん、

グループ会社の株式会社カツタ カツタプラント課 井上高三さんが優良従事者として表彰されました。

勝田環境株式会社の子会社の株式会社カツタでは、第2焼却施設の地鎮祭を盛大に執り行いました。

この重要な儀式である「地鎮祭」は、土地の神様に対して、工事の順調な進行や安全な施工、そして会社の繁栄を祈るものです。多くの関係者や従業員が心をひとつにし、この新たなる事業の成功を祈願しました。

地鎮の儀では、望月社長が「エイ!エイ!エイ!」と気合の入った掛け声とともに盛砂に鍬を入れました。

第2焼却施設は、2026年度に完成予定です。株式会社カツタにとっては 大きな節目であり、これからの成長と発展の礎となります。今後、新たな施設が稼働することで、処理能力やサービスの向上、更なる地域貢献を目指してまいります。

勝田環境株式会社の子会社である株式会社カツタで第2焼却施設の地鎮祭を盛大に執り行いました。この重要な儀式である「地鎮祭」は、土地の神様に対して、工事の順調な進行や安全な施工、そして会社の繁栄を祈るものです。

多くの関係者や従業員が心をひとつにしこの新たなる事業の成功を祈願しました。

地鎮の儀では、望月社長が「エイ!エイ!エイ!」と気合の入った掛け声とともに盛砂に鍬を入れました。

第2焼却施設は、2026年度に完成予定です。株式会社カツタにとっては大きな節目であり、これからの成長と発展の礎となります。

今後、新たな施設が稼働することで処理能力やサービスの向上、更なる地域貢献を目指します。

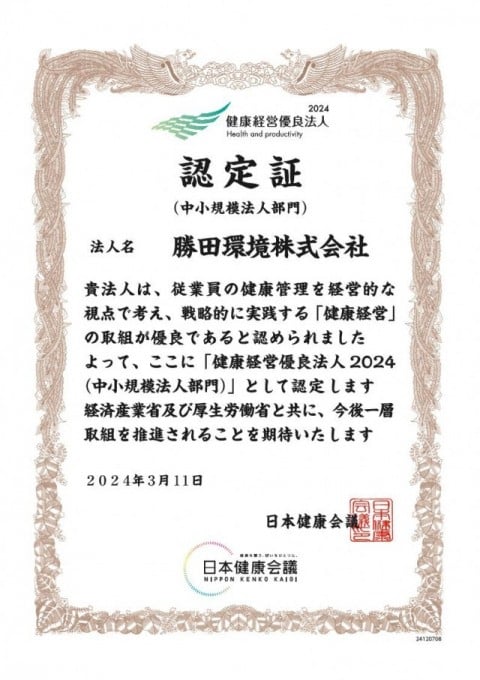

日本健康会議が認定する2024健康経営優良法人に認定されました。

健康経営優良法人は地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

日本商工会議所が2023年7月から8月にかけて全国の中小企業を対象に実施した「人手不足の状況」に関する調査によると、全体の約7割にあたる68.0%の企業が人手不足に直面していることが明らかになりました。

「非常に深刻」(人手不足が原因で廃業や事業継続に不安を抱える企業)6.9%、

「深刻」(事業運営に支障をきたしている企業)…57.2%、

と、実に6割以上の企業が深刻な状況にあると回答しています。

さらに、人手不足が深刻化している業界の中でも、特に影響が大きいのは以下の業種でした。

「介護・看護業」86.0%が人手不足

「建設業 」82.3%が人手不足

「宿泊・飲食業」79.4%が人手不足

「情報通信・情報サービス業」77.7%が人手不足

「運輸業」77.1%が人手不足

これらの業界では、慢性的で深刻な人材不足が続いており、事業の継続に影響を及ぼす程となっています。

このような労働市場における人手不足への対応として、約7割の企業(68.5%)が「正社員の採用活動を強化する」と回答しました。

政府の諮問会議などでは、DXやIT技術の活用による生産性向上が人手不足対策として推奨されています。しかし、実際の現場の対応として「IT化などの設備投資による生産性向上」を選択する企業は25.2%にとどまり、3割にも満たない状況です。現状では、人手不足への対応策として「採用による解決」が主流となっていることがわかります。

次に、「採用による人手不足の解決」がどの程度難しくなっているのかを、労働需給の観点から考えてみます。

厚生労働省が公表した「一般職業紹介状況」(2023年12月・パートを除く)によると、求人数は1,512,668人に対し、求職者は1,107,040人でした。つまり、求人数が求職者数を405,628人分も上回っている状況です。この結果、求人倍率は1.37倍となり、労働市場は「売り手市場」にあるといえます。

さらに、企業が新たにハローワークへ求人を出した際にカウントされる「新規求人」の状況を見てみると、新規求人数510,334人に対して、新規求職者数197,406人となっており、新規求人は新規求職者の2.59倍(求職者数より312,928人分も多い)という結果になっています。

このデータからもわかるように、企業が人手不足を解消するために求人を出しても、求職者の数が相当数不足しているため、なかなか人材を確保できないのが現実です。

ハローワークは無料で求人を掲載できるため、多くの企業が活用しています。しかし、現在の労働市場では求人に対して求職者の数が圧倒的に少ないため、ハローワークに求人を出すだけでは人材不足の解消は困難な状況となっています。

つぎに求職者がどのような情報源を活用して仕事を探しているのかを見てみます。株式会社リクルートジョブズリサーチセンターの「求職者の動向・意識調査2023」によると、仕事を探す際に利用した情報源は「求人情報サイト(携帯・スマホ) 37.2%と最も利用率が高い情報源となっています。

続いて、

「ハローワーク 」29.0%

「求人検索エンジン」27.0%

「求人情報サイト(パソコン)」26.6%

「無料の求人情報誌(フリーペーパー)」15.0%

「求人情報アプリ」15.0%

「求人企業のホームページ」11.3%

となりました。

この調査結果から、求職者の多くがスマホやパソコンで閲覧できる求人サイトを活用していることが分かります。特に、携帯・スマホでアクセスできる「求人情報サイト」が最も利用されており、パソコン版や求人検索エンジンも含めると、オンラインで仕事を探す人の割合は6割以上に達します。

一方で、「ハローワーク」を活用する求職者は約3割にとどまっています。これは、オンラインの求人情報の充実や、時間や場所に縛られずに検索できる利便性の影響が大きいと考えられます。

さらに詳しく見てみますと、多くの企業が求めている「若手・若者」層(25~29歳・男性)の仕事探しにおいて、主な情報源として圧倒的なシェアとなっているのが「求人情報サイト(携帯・スマホ)」と「求人検索エンジン」でした。

具体的には、「求人情報サイト(携帯・スマホ)」を利用する(25~29歳・男性)は41.8%、「求人検索エンジン」を利用する(25~29歳・男性)は38.4%となります。

一方、「ハローワーク」を利用する(25~29歳・男性)は16.9%、「求人情報サイト(パソコン)」を利用する(25~29歳・男性)も16.9%と比較的少数派にとどまっています。

このような中で「ハローワーク」を主な情報源として活用しているのは、中高年層に多い傾向としてあげられます。

「40~49歳」(男性)では37.1%

「50~59歳」(男性)では41.3%

「60~69歳」(男性)では59.5%

と、年齢が上げるにつれてハローワークの利用割合が増加しています。

若手層では、スマホを活用した求人情報の検索が主流となっている一方、中高年層ではハローワークを活用する傾向が高く、世代ごとに仕事探しの主な情報源が異なることが分かります。

この調査結果から、すべての企業が無料で求人を掲載できる「ハローワーク」は有用な手段ですが、自社の求人情報をより多くの求職者、特に若手・若者に届けるためには、携帯・スマホで閲覧できる求人サイトへの掲載が求められそうです。

「ハローワーク」は国が運営しているため、求人の掲載は無料ですが、携帯・スマホで検索できる「求人サイト」の多くは民間企業が運営しており、有料での掲載がたびたび求められます。そのため、「人手不足」対策としての人材採用には、費用・コストが大きく関わることになります。

株式会社マイナビの「中途採用状況調査2023年版(2022年実績)」によると、無料で掲載できる「ハローワーク」に加え、携帯・スマートフォンで閲覧・検索できる求人サイトにどの程度の費用をかけているのかが明らかになっています。

この調査は、従業員3名以上の企業において、2022年1月~12月の間に中途・キャリア採用に携わった人事担当者を対象に実施されました。その結果、2022年の中途・キャリア採用にかかった費用のうち、「求人広告」の平均費用は117万円、「求人検索エンジン」の平均費用は113万円となりました。

若者(25~29歳)の多くは「(携帯・スマホで閲覧可能な)求人情報サイト」や「求人検索エンジン」を仕事探しの情報源として活用している一方、「ハローワーク」の利用割合は低い傾向にあります。この状況を踏まえると、若手社員の採用には一定の求人広告費が求められてくると考えられます。

2022年における中途・キャリア採用の「求人広告」費用の平均は117万円ですが、企業規模によって異なります。

具体的には、

従業員50人以下の企業が59万円

従業員51~300人の企業が57万円

従業員301~1000人の企業が116万円

従業員1001人以上の企業が208万円。

このように、企業規模が大きくなるほど求人広告費用も増加する傾向にあります。しかし、従業員数に関わらず、多くの企業が採用活動において50万円以上の求人広告費を投じていることがわかります。

さらに、業種別の「求人広告」費用を見てみると、

「金融・保険・コンサルティング」業界が177万円

「メーカー」業界が169万円

「運輸・交通・物流・倉庫」業界が146万円

となっています。

一般的に、求人数に比べて求職者の方が多い「金融・保険・コンサルティング」業界ですが、「求人広告」にかける費用は最も高額となっています。この背景には、業界が求める人材の要件が影響している可能性があります。

「求人検索エンジン」への費用支出(2022年)を従業員規模別に見ると、

従業員50人以下の企業は21万円

51~300人の企業は62万円

301~1000人の企業は130万円

1001人以上の企業は180万円

となっています。

「求人検索エンジン」への支出額は、従業員数に比例して増加する傾向があります。特に、従業員50人以下の企業では平均して20万円ほどの支出となっており、このことから「求人検索エンジン」は投入費用の柔軟性が高いツールと言えそうです。

私たちが手がける「ストーリー=物語」を活用した採用支援は、クライアント企業にとって「採用ブランディング」の一環と捉えることができます。(株式会社マイナビの調査では、「採用ブランディング」費用を、 採用パンフレット、ノベルティ、採用ブログ、SNS、各種WEB広告などへの支出と定義しています。)

2022年の「採用ブランディング」への平均支出額は 88万円。企業の従業員規模別に見ると、以下のようになっています。

従業員50人以下は23万円

従業員51~300人は47万円

従業員301~1000人は97万円

従業員1001人以上は172万円。

このように、企業規模が大きくなるほど、採用ブランディングにかける費用も増加する傾向が見られます。

最後に、中途・キャリア採用にかかる総費用(求人広告、人材紹介、合同企業説明会参加費などの合計)を見てみましょう。企業の従業員規模別の平均支出額は、

従業員50人以下は151万円

従業員51~300人は310万円

従業員301~1000人は598万円

従業員1001人以上は1134万円となりました。

このデータからも分かるように、無料で利用できる 「ハローワーク」だけでは、現在の若年層を人材として獲得するのが難しい時代になっていると言えそうです。

採用活動には費用が密接に関わるようになり、多額の投資が難しい 中小企業にとっては、限られた予算内でより効果的な採用戦略が求められそうです。

中途・キャリア人材の「採用市場・転職市場」が活況を呈していることは、日本のキャリア形成が大きく変化している証拠といえるでしょう。かつては「新卒一括採用」が主流でしたが、現在は 新卒入社後、数か月~数年の社会人経験を経て転職するケース も一般的になっています。企業も新卒者にこだわらず、即戦力となる人材を積極的に採用 する傾向が強まっており、日本社会全体がこの流れを受け入れつつあることがわかります。

しかし、それでも「新卒者を採用し、将来的に基幹社員として育成したい」という企業のニーズは依然として大きいものがあります。では、新卒採用にかかる費用についても見てみましょう。

株式会社マイナビの「2024年卒企業新卒内定状況調査」によると、新卒者1人あたりの採用費用(入社予定者1人あたりのコスト)は、平均56万円でした。

ただし、この 56万円は「入社予定者1人あたり」の費用 であり、実際の新卒採用活動にはさらに多くのコストがかかります。例えば、新卒者に応募してもらうためには、さまざまな施策と費用が必要となります。

新卒採用にかかる主要な費用項目としては、

「広告費」平均161万円

「セミナー運営費」平均64万円

「インターンシップ運営費」平均52万円といったものがあります。

新卒者の採用には、広告宣伝費、入社案内やホームページの制作費、DM発信費、セミナー運営費など、さまざまな費用が必要となり、これらを合計した新卒採用費用の総額は、企業全体の平均で 287万円 となっています。

また、募集人数別 に見ると、

1人~4人の募集:平均 116万円

5人~9人の募集:平均 194万円

10人~19人の募集:平均 326万円

20人以上の募集:平均 949万円となります。

このデータからも分かるように、新卒採用の規模が大きくなるほど、1社あたりの採用費用も増加する傾向にあります。新卒採用には相応の投資が求められるようです。

ちなみに、新卒者の採用費用については、株式会社リクルートキャリアの「就職みらい研究所」が2020年に実施した調査 でも、以下のような結果が出ています。

新卒者1人あたりの採用費用:93万円

これはマイナビの調査結果と同様に、新卒者1人を採用するために約100万円近い費用がかかることを示しています。

中途採用・キャリア採用においても、平均150万円以上の費用がかかるという調査結果が出ています。これは、「人財」がまさに 企業の財産=資産 であることを示していると言えるでしょう。

しかし、どれほど多額の費用をかけて採用したとしても、「人財」は 人の意志ひとつで離職してしまう可能性があるため、企業にとって大きなリスクとなります。ここに、従来の「日本的経営」とは異なった人事・労務管理の難しさがありそうです。

私たちは 人材採用に関わるサービスを提供 しています。企業の 「基本理念」 に基づき、その会社ならではの ストーリー=『物語』を明確に伝えることで、求職者にとって 「選ばれる企業」 となるための社内整備を支援します。

誰にでも分かりやすく、理解しやすいストーリーを紡ぐことで、企業の魅力を最大限に引き出し、適切な人財と出会える環境づくりに貢献していきます。

【引用・参考文献】

・『人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査』日本商工会議所・東京商工会議所(2023)

・『一般職業紹介状況(令和5年12月分及び令和5年分)について』厚生労働省(2024)

・『求職者の動向・意識調査2023 基本報告書』株式会社リクルート ジョブズリサーチセンター(2023)

・『中途採用状況調査2023年版(2022年実績)』株式会社マイナビ(2023)

・『マイナビ2024年卒企業新卒者内定状況調査』株式会社マイナビ(2023)

・『就職白書2020』就職みらい研究所(2020)

個々の企業が大切にしている「基本理念」。私たちは、これまでの歩みと、これからのビジョンをストーリー=『物語』として綴ることで、一貫性のある組織運営を描いていきます。私たちがつくるストーリーは、誰にでも分かりやすく、企業の基本理念と、それに基づく事業のあるべき姿を伝えるものです。このストーリーがあることで、企業の考えが明確になり、新卒や経験者の採用力を高め、求める人材と出会い易くなります。

私たちの主な仕事は「採用支援」ですが、その延長線上にある「キャリア支援」も手がけています。企業が求める人材を確保するためのサポートが「採用支援」なら、学生や求職者が自分に合った企業と出会うためのサポートが「キャリア支援」。大学のキャリア支援センターから依頼を受けたり、講義の一コマを担当したりすることもあります。

そんな「採用支援の実務家」として、大学でお話しする際に大切にしていることがあります。それは、「理論をベースにしながらも、実体験を伝えること」です。

もちろん、私たちは専門性や知識、学問的な基礎を大切にしています。しかしながら、大学には既に研究者でもある先生がいます。それでも外部講師として求められるのは、実務の現場でのリアルな経験を伝えることができるからだと思います。

だからこそ、大学で登壇するときは、理論を深く掘り下げるのではなく、「理論が実務の現場でどう生きているか」を伝えることを意識しています。学生にとって、理論が“使える知識”となるように。そして、社会に出るときのヒントになるように。

私たちが大学のキャリア関連の講義に招かれた際、プレゼンの中で直接言及することは多くありませんが、その構成の背後には、実体験を整理し、秩序立てるための基礎理論が存在します。

具体的には、ロバート・N・ベラーの『心の習慣―アメリカ個人主義のゆくえ』、エドワード・L・デシの『人を伸ばす力―内発と自律のすすめ』、そして福澤諭吉の『文明論之概略』などに依拠しています。

私たちがキャリア形成支援を行う際、その理論的な基盤の一つとして、ロバート・N・ベラーの『心の習慣―アメリカ個人主義のゆくえ』に依拠しています。この著書は、アメリカ社会における個人主義の発展と、その行き着く先について考察したものです。

ベラーは、アメリカにおける個人主義を大きく三つの段階に分けて論じています。

功利的個人主義、18世紀末に台頭したこの価値観は、各個人が自己の利益を最大化することを最優先する考え方。自由市場主義経済と親和性が高く、個人の成功や競争を奨励する資本主義的な発想とも結びついています。アダム・スミスの『国富論』に見られる「見えざる手」の概念とも関連し、個人が合理的に自己の利益を追求することで社会全体の利益も向上すると考えられていました。

表現的個人主義、19世紀に入ると、功利的個人主義が社会の支配的な価値観となりました。しかし、それに対する反動として、富の追求を退け、自己の内面を掘り下げ、育むことを重視する「表現的個人主義」が登場します。この考え方は、自由を「外部からの強制や因習から解放され、自分らしく生きること」と捉えます。現代では「自分探し」や「自己実現」の概念とも密接に関わる個人主義です。

公共善、しかし、個人主義の極端な追求は、社会の分断や孤立を生む可能性があります。そこでベラーは、個人の成熟とは単なる自己実現にとどまらず、より大きな共同体との関わりの中で成し遂げられるものだと説きます。

「個人として成熟していくということはいつも危うく苛酷な努力なのであり、生活に価値を与える理想を共有し、またそれに対して忠実であるような共同体を持つことにはじめて可能になる。自らとは異なる他者、異なってはいるが共にあろうとする他者、共通の目的によってともにあろうとする他者―市民的組織にもとづいてコミットメントの実践を共有することによって、私たちは他者を自分と同一視することができる。私たちは共通の伝統をもち、ある心の習慣を共有しているのだから、共同の未来を創りあげるために共同で働くことができるはず。」

私たちは、自分とは異なる他者と共に生きることを学び、共通の目的に向かって協働することで、社会の一員としての意識を育むことができます。この「公共善」を重視する考え方は、個人の成功を超え、より持続可能な社会を構築する上で不可欠な要素と考えます。

現代のキャリア形成は、個人的な「自己実現」の欲求を超えて、公共つまり社会との接点を持ち、他者と協働するスキルを培うことが求められていると言えます。個人のキャリアを考える上で、「何を成し遂げたいのか?」と同時に、「どのように社会と関わりたいのか?」を問うことが、これからの時代には一層重要になると思います。

また、私たちがキャリア支援を行う上で基礎に置いている理論に、エドワード・L・デシの『人を伸ばす力―内発と自律のすすめ』があります。この著書では、人が意欲を持って取り組むための「内発的動機づけ(Intrinsic Motivation)」の重要性が説かれています。

従来の行動心理学では、報酬や罰といった外的要因(External Motivation)が行動の動機となると考えられていました。しかし、デシは研究を通じて、金銭的報酬のような外的な刺激が必ずしも意欲を高めるわけではなく、場合によってはむしろ創造性や持続的な努力を損なうことを明らかにしました。その代わりに、人は活動そのものに対する興味や喜びによって、より自発的かつ持続的に行動できるという「内発的動機づけ」の理論を提唱しました。

デシは、内発的動機づけを高めるためには、「自律性」「有能感」「関係性」の3つの要素が不可欠としています。

自律性(Autonomy)とは、人は自分の行動を自ら決定できると感じたときに、より意欲的に取り組むことができます。これは単に「自由にしていい」ということではなく、自分の選択が尊重され、自分の意志で行動できる環境が整っていることを意味します。指示されるばかりではなく、裁量権が与えられ、自分の判断で活動を進められるとき、人はより主体的に働くことができます。

有能感(Competence)、つまり自分には能力があり、課題を達成できるという実感が持てることも、内発的動機づけには欠かせない要素の一つです。適切なフィードバックや達成感を得られる環境が整っていると、人はより積極的に学び、挑戦する意欲が湧きます。成長を促すためには、達成可能な目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねることが重要とされています。

関係性(Relatedness)とは、周囲の人々と良好な関係を築くことも、内発的動機づけに大きな影響を及ぼします。人は、他者とのつながりを感じ、支えられていると実感することで、より安心して挑戦し、成長することができます。組織やコミュニティの中で、信頼関係を築きながら活動することが、内発的な動機づけに繋がります。

この内発的動機づけ理論は、キャリア形成においてとても重要な考え方といえます。報酬の多寡や組織上のポジションだけでは仕事への高いモチベーションを維持することが難しくなった現在において、内発的に動機づけられる環境を選ぶことが、その個人にとっての意義あるキャリア形成に繋がると考えるからです。

さらに、私たちのキャリア支援の基礎には福澤諭吉の考え方も重要な要素として根付いています。福澤諭吉の著作『文明論之概略』における「独立自尊」「自由」「平等」の重要性については、それらが現在においても不可欠な要素であると考えます。

また、福澤諭吉の『学問のすゝめ』では、特に「学ぶこと」の意義について強調されています。福澤は、単なる知識の獲得ではなく、「学問を通じて独立自尊の精神を養い、それを社会に還元すること」こそが、真の学びの目的であると説きました。

福澤が主張した「独立自尊」では、経済的・社会的に自立することだけではなく、精神的にも自立し、自ら考え行動する姿勢を指します。福澤が生きた幕末から明治に変わる時代では、日本が西洋諸国に対抗し、近代国家として発展するためには、個々人が独立して思考し、自らの力で社会を支えていく必要があると考えられました

この考え方は、現代のキャリア形成においても有効性を失っていません。変化の激しい時代において、自ら考え、学び続ける姿勢が求められており、そのような「学び」が基礎となり、個々の主体的なキャリア形成に繋がると考えます。

私たちの仕事は、学問的な基礎に基づきつつも、現実や経験から乖離することなく、ストーリー=『物語』として落とし込むことで、誰にでも分かりやすく「伝える」ことに価値を置いています。この考え方は、企業の採用支援においても、新卒者(大学生)の就職支援・キャリア支援においても、一貫して変わらないコア技術です。

大学での講義において、キャリア支援の観点から私たちが伝えていることは、実体験に基づいたキャリアの歩みとその課題です。

具体的には、以下のようなテーマを扱っています。

・大学時代の「自己分析」や「やりたいこと」探しの重要性

・初職でのキャリアスタートと、それに伴う「リアリティショック」

・能力の形成とともに役職・処遇が向上していくプロセス

・キャリアにおける「壁」の認識と、それを乗り越える際の葛藤

・人事評価の比較対象となる先輩・同期・後輩との距離感の取り方

・「転職願望」の芽生えとその背景にある要因

・キャリア形成とワーク・ライフ・バランスの維持の方法

・配偶者のキャリアやライフイベントとの折り合いのつけ方

これらのテーマは理論を基礎に置きながら、実体験をお話しすることで外部講師の役割を果たすことができる内容だと考えます。

ただし、こうした講義を行う上での一つの課題は、伝える技術の習得です。文章を「書く力」は、独りで執筆を重ねることで向上しますが、聴講者を前にして「話す」力を磨くには、「場数」とプレゼンテーションの専門家からの指導を受ける必要がありそうです。

【引用・参考文献】

・『心の習慣―アメリカ個人主義のゆくえ』ロバート・N・ベラー/島薗進・中村圭志共訳(1991)

・『経済学・哲学草稿』カール・マルクス(1964)

・『人を伸ばす力―内発と自律のすすめ』ロバート・L・デシ(1999)

・『文明論之概略』福沢諭吉(1995)